José Bernabéu impartiendo una clase magistral de los QMP Seminars, en el Parc Científic de la Universitat de València. Foto Adolfo Plasencia.

Adolfo Plasencia, 7 de 2025

El mundo cuántico representa la revolución más profunda en la ciencia actual con avances conceptuales y desarrollos tecnológicos extraordinarios. Hoy, ya hablamos de una segunda revolución cuántica, en que los sistemas cuánticos como átomos, electrones o fotones ya se pueden manipular a nivel individual, lo cual abre nuevas y grandes perspectivas en computación, comunicación o metrología.

Cuando uno habla con un gran científico, en cada conversación casi inevitablemente surge el asombro, no solo por la fuerza de su saber, que también, sino por las constantes nuevas formas creativas con que estos científicos suelen ser capaces de ver las cosas de la naturaleza y el mundo. Emergen en cada diálogo con personas así cosas que, aparte de divertidas, –un afilado buen humor es una señal temprana de la gran inteligencia–, hacen de estas conversaciones algo gozoso. Aseguro que esto me pasa en cada conversación que tengo con el físico José Bernabéu, cuya vida como científico, ha estado ligada, además de al Instituto de Física Corpuscular (IFIC), y como Catedrático de la Facultad de física a la Universidad de Valencia, –donde es considerado un legendario profesor–; y, también al CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas), siendo el primer español que formó parte del staff de la División de Física Teórica del CERN donde después, formó parte del Comité de Financiación de Experimentos en los Laboratorios CERN de Ginebra y DESY de Hamburgo, además de formar parte del Comité del CERN para el nuevo Acelerador LHC desde 1994 a 1997.

En la ocasión actual –estamos en la mitad del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas–, he dialogado con él pocos días antes de que Bernabéu se vaya de nuevo al CERN en Ginebra, como lleva haciendo indefectiblemente cada verano desde hace décadas. Esta última conversación, ha ocurrido tras la publicación de una nueva aportación del físico, publicada como «artículo destacado» por EUROPHYSICS NEWS la Revista de la Sociedad Europea de Física, el pasado 6 de mayo de 2025, con el título: Fin a 100 años de misterio sobre la «dualidad onda-partícula» en física cuántica. También ha publicado esta aportación de Bernabéu, en un artículo en español con ese título, la Revista de la Sociedad Española de Física en su primer número de 2025. En el preámbulo de dicho texto ya se vislumbran los destellos del genio científico de José Bernabéu, que se inicia con afirmaciones rotundamente valientes:

«Como la quintaesencia aristotélica para el cielo, el flogisto para explicar la combustión, el fluido calórico para los estados de la materia o el éter para las ondas electromagnéticas, las «ondas de materia» de la física cuántica son un reminiscente histórico sin correspondencia real en el mundo natural. El concepto cuántico —no clásico— fundamental es la amplitud de probabilidad, sin importar que haga referencia a propiedades espaciales o internas de los sistemas físicos».

Es una atrevida anticipación de la valentía de su nueva propuesta. Y también, una vez más, aparece su declaración de intenciones que suele anticipar en los abstracts o resúmenes previos a sus publicaciones por quien, además de un físico de partículas extraordinario, también es un especialista de la cosmología, como mostró en nuestra conversación en mi libro publicado por el MIT, la Univ. de Oxford y la Univ. de València, titulada «Unificar la física de partículas con la cosmología del universo primordial.»

En aquella conversación, Bernabéu también puso en contexto de inicio el marco de su pensamiento al respecto, unas palabras que puede entender cualquiera, pese a la carga técnico-científica de sus aportaciones concretas. En dicha introducción anticipó cómo cree él que funciona la ciencia en su búsqueda de nuevas metas en el descubrimiento, sobre lo cual me improvisó el siguiente párrafo:

«El ser humano siempre ha estado interesado en las grandes cuestiones sobre la existencia humana. Podemos, con preguntas bien planteadas, intentar entender la naturaleza. Este tipo de preguntas son las que han conducido, desde el punto de vista de la civilización occidental basada en la antigua cultura de los griegos, a eso que llamamos teoría del conocimiento, o epistemología, como lo ha intentado también la religión en otros aspectos. Creo que la curiosidad por conocer ha sido el motor que está detrás del desarrollo del pensamiento y la razón por la que, hace quinientos años, apareció la ciencia moderna con una metodología bien definida. La ciencia pretende, compaginando la teoría con la experimentación, conseguir un método por el cual podamos preguntar a la naturaleza cuáles son los secretos que contiene y reducirlos a ciertas leyes, en unos comportamientos regulares concretos. Esto es lo que define el avance del conocimiento. Y ello, efectivamente, tiene un componente epistemológico o de filosofía natural. Ese componente está asociado con la curiosidad humana sobre las grandes preguntas, que siempre han estado presentes y que, ahora, están canalizadas a través de la ciencia moderna, o lo que llamamos el sistema científico».

El físico Bernabéu pone fin a 100 años del misterio “dualidad onda-partícula” en la física cuántica

Como decía, este 2025 ha sido declarado Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este contexto se ha dado la conversación con el físico José Bernabéu que acabo de tener que, resumida, transcurrió en estos términos:

Adolfo Plasencia: ¿Está ligada la publicación del citado artículo a este centenario?

José Bernabéu: En parte sí. Con motivo del centenario, muchas revistas científicas dedican un número especial al mundo cuántico. Pensé que era la ocasión para diseminar en la comunidad científica los argumentos conceptuales y experimentales que proporcionan una interpretación consistente cuántica sin necesidad de perdurar en el misterio de poner juntos dos conceptos clásicos contradictorios como son ondas y partículas.

Acepté publicarlo en la Revista de la Sociedad Europea de Física porque llega a todos los interesados actualmente en los diferentes ámbitos de la física y de hecho es la revista que yo leo para informarme sobre campos que no cultivo. La acogida a mi texto fue excelente, con sorpresa incluida de los responsables, que juzgaron que la conclusión era clara y contundente. Una versión en castellano también se ha publicado en la Revista de la Sociedad Español de Física, en la que me explayo más. Yo creo que el lenguaje para muchos científicos es solo lenguaje, pero, para algunos, el lenguaje es algo que condiciona su concepción de las ideas científicas y eso supone, en algunos casos, un freno a la creatividad científica de alguna manera. En el caso que nos ocupa, a base de hablar durante años de la función de onda, la gente acaba creyendo que de verdad hay una onda. Cuando en realidad la expresión función de onda lo que significa es una amplitud de probabilidad de que la posición de la partícula esté aquí. Cuánticamente hemos de admitir que su posición no está bien definida en ciertos casos, por ejemplo, si tiene energía definida. No es que la partícula se convierta en una onda no-localizada y «compartida» entre alternativas. Es que «no tiene sentido» preguntar dónde está en esas situaciones de superposición.

Es difícil digerir esa idea en una lógica clásica ordinaria, pero ha quedado clarificado rotundamente en experimentos en que la superposición no es entre estar aquí o allí, sino entre tener una carga interna u otra que no tiene nada que ver con ondas en el espacio.

Física y filosofía: encuentros y disensiones

A.P.: Ya sabes, José, que entre filósofos y físicos hay convergencias y disensos cuando se habla del mundo natural, y de su auténtica realidad.

J.B.: Yo soy muy malo para distinguir física de filosofía. En física, pretendemos describir el comportamiento del mundo natural cuando se observa. Sin cuando se observa, no es física. Y otra cosa distinta es la filosofía que, a partir de eso, yo puedo inferir, –y solo inferir–, cuál es la realidad natural. Pero la realidad natural no puedo saber cómo es si no la observo. Entonces, en mecánica cuántica, el cómo es esa realidad natural, puede depender de que yo la observe, –lo cual sigue siendo un misterio–. Resumiendo, hay una diferencia; la física hace referencia a hechos, a leyes contrastadas cuando la naturaleza es observada. La filosofía elimina esa última parte. El filósofo pretende saber lo que el mundo natural es. Pero cuando los físicos pretendemos describir la realidad…, a veces, nos encontramos con que la realidad puede ser extremadamente sutil. Eso sucede, por ejemplo, en mecánica cuántica.

La lógica cuántica es una lógica que vendría muy bien a la sociedad actual porque, en ella, no siempre hay que elegir entre dos alternativas. Entre una o la otra, como ahora parece ser un imperativo. Esa lógica proporciona todas las alternativas de la «superposición».

A.P.: Volviendo al misterio que ha durado cien años y al que tu artículo propone dar término… José, ¿de donde viene ese misterio?

J.B.: Viene de una idea a la que yo doy mucho mérito por lo que desencadenó, aunque ahora reniegue de ella. Hay ideas… que tienen que ver con una frase del italiano que a mí me gusta mucho: si non è vero, è ben trovato (si no es verdadero, está bien inventado) …Aunque una idea no sea verdad, puede estimular que tú, o mucha gente, piense más y mejor sobre el tema. Y eso pasó con la idea del físico francés Louis de Broglie quien presentó por primera vez hace un siglo, en un trabajo suyo, la idea de que la única manera de poder entender el comportamiento de las partículas era mediante la dualidad onda corpúsculo, característica de la mecánica cuántica. Y sigue presente en el lenguaje cuántico.

Todo el problema, en mi opinión, viene del momento en que varía el punto de vista algo que tú identificabas las partículas como algo que tiene propiedades bien definidas, compactas, en un punto y en un instante. Pero resulta que, eso, es algo que contrasta con lo que entendemos como onda. Por ejemplo, lo que entendemos como ondas electromagnéticas, o las ondas de las olas del mar, que son perturbaciones que se propagan en el espacio y en el tiempo, donde no están localizadas en un punto y un instante, sino que se trata de perturbaciones que se desplazan en un medio. Por, ejemplo, el sonido, que es una onda que necesita el aire para propagarse. Si hacemos el vacío y no hay aire, no nos oiremos. El sonido es una propagación ondulatoria a través de las moléculas de aire, o de la madera, o de un sólido, etc.

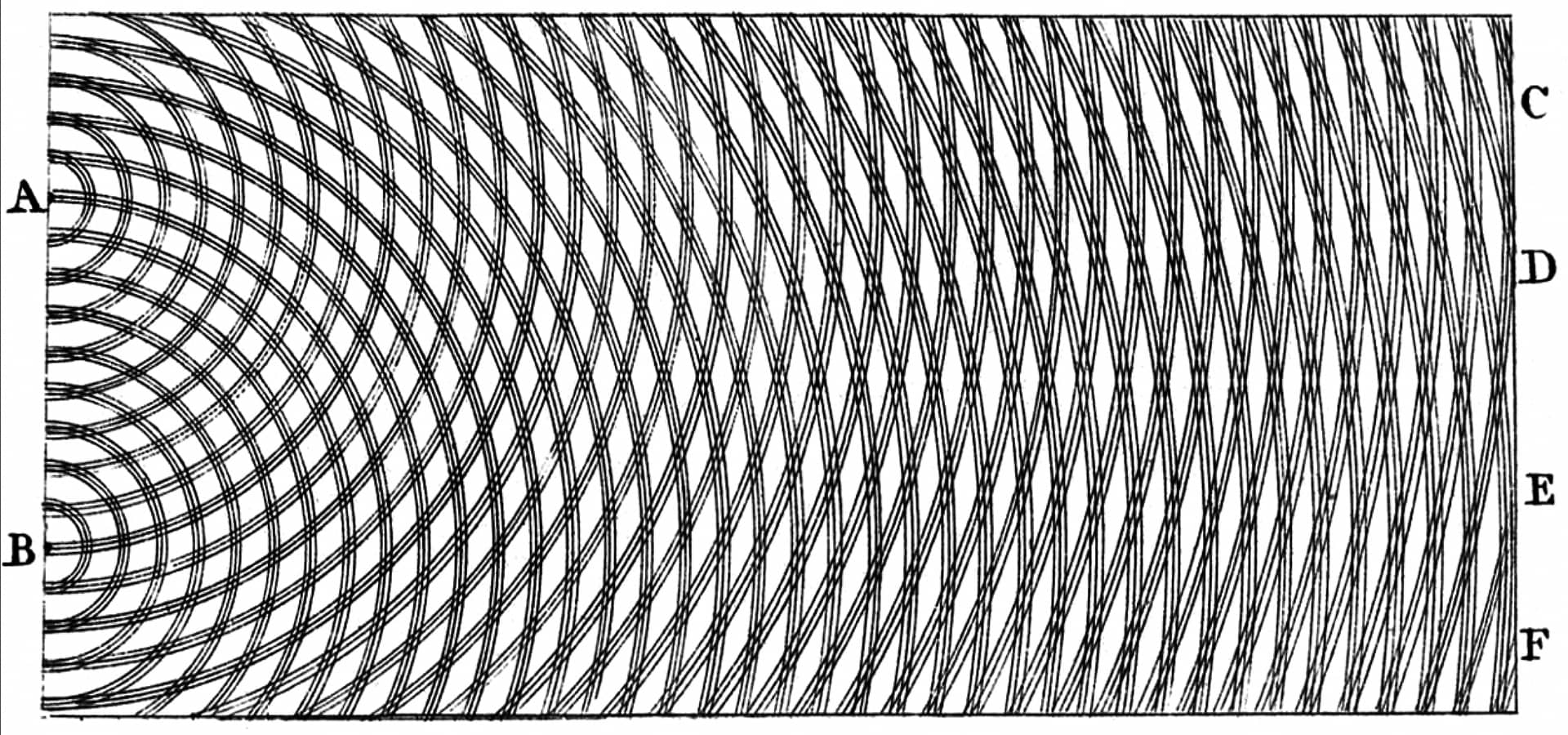

Esbozo sobre la interferencia basado en las observaciones de las ondas de agua, del famoso trabajo que Thomas Young, presentó en 1801 a la Royal Society titulado “Sobre la teoría de la luz y los colores”, que describe diversos fenómenos de interferencia.

Cuando se descubrieron las ondas electromagnéticas en el siglo XIX, se necesitó una explicación plausible. Hace falta que haya un medio. Y la explicación de entonces fue: tiene que haber necesariamente un medio… La solución para esta idea fue algo que llamaron el éter y que se suponía que llenaba todo el espacio para hacer posible que existieran y funcionarían las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la velocidad de la luz, –como onda electromagnética–, es la misma en todos los sistemas de referencia, algo que iba en contra de la mecánica o física de siempre. Pero el invento del éter jugó un papel primordial porque provocó multitud discusiones filosóficas y científicas, hasta que al final se concluyó que no hacia falta ese éter porque lo que, en realidad, se estaba propagando era el propio campo electromagnético. Es decir, existe un concepto más allá de partículas que es el campo. Así que pasamos a decir que hay un campo electromagnético como entidad real que se propaga transportando energía. Así se abandonó la idea del éter, que ya no era necesaria. Pero inventar este tipo de mecanismos conceptuales se hizo cuando fue necesario hacerlo para avanzar… hasta que los experimentos demuestran que no existen y entonces se abandonan.

Todos esos conceptos han estado en la física o en la química como, por ejemplo, el del fuego que fue un misterio desde la antigüedad durante mucho tiempo y, para resolverlo, se inventó la idea del flogisto, con la que explicar porqué se produce la combustión, que luego también se abandonó porque, finamente, se vio que no era cierta. O, para pasar de hielo a agua. Si caliento no cambia la temperatura, tengo hielo a cero grados y tengo agua a cero grados. Pero para pasar de hielo (estado sólido) a agua (estado líquido) necesito añadir energía. Un día por fin, supimos por qué. Hay que romper los enlaces del estado sólido para que pase del estado solido al líquido. Pero durante mucho tiempo no lo imaginábamos porque esa idea iba en contra de lo conocido hasta el momento. Y hay multitud de ejemplos de este tipo.

Pues a ese nivel pongo yo la dualidad onda-corpúsculo, un concepto que ha jugado un papel primordial porque desencadenó la avalancha para construir la arquitectura de la mecánica cuántica. Eso, en aquel momento, fue así porque poniendo juntas la idea de onda y corpúsculo aparecían propiedades nuevas. Lo que pasa es que hoy en día entendemos esas propiedades sin tener que poner juntas dos cosas tan contradictorias. Hoy, entendemos cómo las ondas electromagnéticas se propagan en el espacio-tiempo sin que deba haber de por medio un éter material para que se propaguen.

A.P.: Sí, el mérito de esa visión hay que dárselo a de Broglie. Porque la idea de que las partículas también son ondas al propagarse fue planteada, ya hace un siglo, en 1924, como contrapartida a la idea de que la radiación electromagnética está formada por fotones como paquetes de energía, los cuantos de luz, por el físico francés Louis de Broglie, ganador del Nobel de Física en 1929. Pero, …José, ¿No fue esa unificación un gran paso adelante en el camino a construir la física cuántica?

J.B.: En efecto, lo fue, incluso si la naturaleza de esas «ondas de materia» no era conocida. Y fue una idea muy importante. No solo fue un concepto que impulsó la construcción de la teoría cuántica a partir de las formulaciones de Heisenberg y Schrodinger, sino que dio una explicación de reglas de cuantización experimentales ad-hoc propuestas en el período pre-cuántico para sintetizar los desacuerdos experimentales con la física clásica en los átomos y la radiación. Por aclararlo, en física, una cuantización es un procedimiento matemático para construir un modelo cuántico para un sistema físico a partir de su descripción clásica. Hoy se conoce a esas reglas como la Antigua Teoría de los Cuantos

La teoría cuántica surgió de abajo hacia arriba

A.P.: También hay algo curioso al respecto, creo. Se dice, que la teoría cuántica surgió «de abajo hacia arriba», ¿pero esto qué significa, exactamente, en términos que podamos entender los no-iniciados? Y, en estos 100 años, ¿cuál ha sido su desarrollo?

J.B.: La teoría cuántica surgió desde la contradicción durante muchas décadas entre la observación y las predicciones clásicas de fenómenos novedosos. Sin la trampa a la física clásica mediante la regla de cuantización de Bohr, los átomos no serían estables. Pero era contradictorio con las leyes de la física clásica. Se necesitaba nueva física. Además, la observación posterior con electrones de fenómenos ondulatorios como la interferencia y la difracción en cristales dieron soporte a la dualidad onda-partícula. El lenguaje de función de onda se identifica por muchos con que un fotón, electrón o átomo, al propagarse, es una onda y, al detectarse, es una partícula.

A.P.: Entonces el fenómeno de interferencia que ha sido crucial en la historia de la física cuántica para su buena interpretación, ¿en qué consiste?

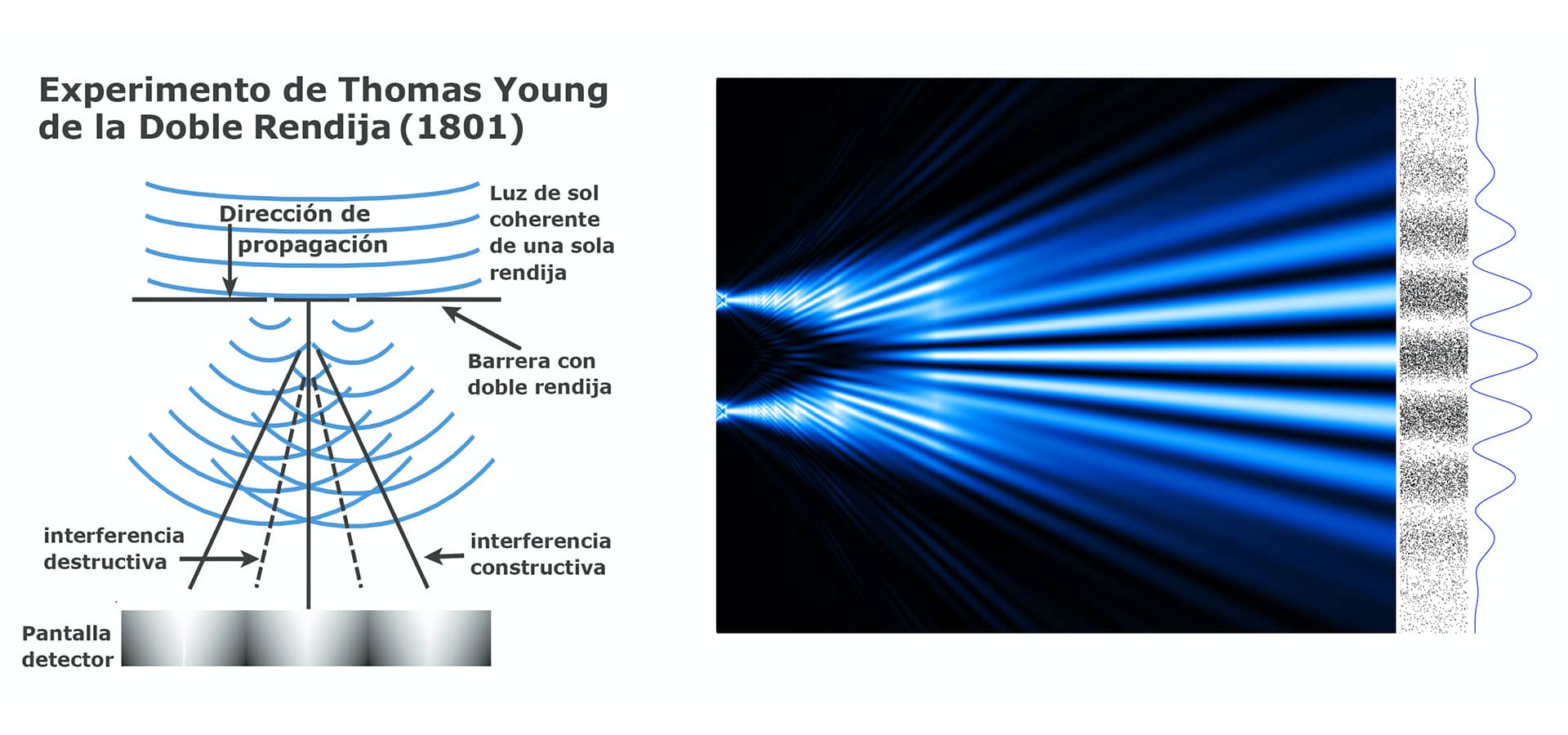

J.B.: Si una onda de luz se aproxima a un obstáculo con dos rendijas, éstas se convierten en dos fuentes en la propagación por detrás. Podemos decir que la luz pasa por una y otra rendija al ser la onda una perturbación NO-LOCALIZADA en el espacio-tiempo. La «perturbación» tiene una AMPLITUD de la onda cuyo cuadrado da su INTENSIDAD en cada punto en cada instante. Proveniente luz de dos fuentes la onda resultante presenta una SUPERPOSICIÓN LINEAL que suma las amplitudes, digamos A1 y A2. La Intensidad es, por tanto, el cuadrado de la suma (A1+A2)**2, que sabemos todos desde la escuela que NO es la suma de cuadrados y por tanto NO es la suma de las Intensidades individuales.

Si ponemos una pantalla, habrá puntos oscuros con «interferencia destructiva» y puntos muy brillantes de «interferencia constructiva» cuya Intensidad es más del doble. Luz + Luz puede producir en algunos puntos oscuridad. Ese experimento de doble rendija lo realizó Thomas Young en 1801 demostrando que la luz es una onda. Pues bien, sabemos desde 1928 y en multitud de experimentos posteriores que ese comportamiento también se da, –si no hay posibilidad de saber por qué rendija pasan las partículas–, para electrones, fotones o átomos. No se comportan como partículas clásicas, pasando por una u otra rendija sumando las Intensidades. La física clásica no puede dar cuenta de principio, al ser las partículas objetos LOCALIZADOS que no pueden pasar por una Y otra rendija. De ahí la dualidad, a pesar de que al observarlas son objetos localizados.

Experimento de la Doble Rendija de Thomas Young y, a la derecha, simulación moderna del mismo con electrones

A.P.: Entonces, ¿qué son esas ondas «duales» asociadas a las partículas cuánticas?

J.B.: En 1926 Max Born dictaminó que la función de onda que daba solución a la ecuación de Schrodinger, era la amplitud de probabilidad de encontrar la partícula en cada punto del espacio a cada instante de tiempo. En consecuencia, la probabilidad de encontrarla aquí y ahora, viene dada por el cuadrado de la función de onda. Tendríamos que hablar de «ondas de probabilidad». Para escándalo de Einstein y su Dios no juega a los dados, hay que resaltar que estas probabilidades cuánticas no son además como las probabilidades clásicas en que, frente a dos alternativas, se suman las probabilidades. Cuánticamente se suman las amplitudes de probabilidad.

El debate Niels Bohr-Albert Einstein, fue visualizado sobre todo en las celebradas Conferencias Solvay alrededor de 1930, uno de los capítulos gloriosos de la historia de la física. Frente a una interpretación estadística, y por tanto de teoría «no completa», defendida por Einstein, Bohr insistió en que esa interpretación probabilística para cada partícula proporciona la máxima información que le puede ser asignada, condensado en la llamada interpretación de Copenhague. La confrontación fue formulada en términos de un experimento pensado en que las partículas se enfrentan a la doble rendija una a una sin posibilidad de interferirse entre ellas.

El punto, lo nuevo, es que ahora se puede hacer el experimento partícula-a-partícula. Un experimento imposible en los años 30, que ahora ya se está realizando, comenzando por el MIT en los años 90, y se ha repetido muchas veces desde entonces en otros laboratorios, y al que se llama El experimento más bello de la física (single particle interference). Y que es asombroso.

A.P.: ¿Y qué dice el resultado de los experimentos partícula-a-partícula?

J.B.: El resultado no es una sorpresa, con la evidencia ya existente en favor de la mecánica cuántica. Pero es claro y contundente. En esos experimentos cada partícula, digamos un fotón, se detecta en un punto de la pantalla antes de que el siguiente salga de la fuente. Con la acumulación de detecciones individuales en los distintos puntos aparece nítidamente la figura de interferencia. La conclusión es que cada fotón tiene toda la información. Ahora bien, la onda dual YA NO PUEDE SER ASOCIADA A TODO EL SISTEMA DE FOTONES, como originalmente era la onda de luz en términos de fotones a partir de Planck (1900) y Einstein (1905). La dualidad onda-partícula se trasladaría a cada partícula individual que se detecta, aquí y ahora, localizada.

A.P.: Se adivina que esta dualidad a nivel individual es el objeto de tu estudio. ¿Cómo resuelve entonces el resultado de esos experimentos fotón a fotón?

J.B.: La historia es que si tú lo haces partícula a partícula ¿que es lo que interfiere? Interferir ocurre a una cosa con otra. Y en este experimento se esta viendo el efecto en cada partícula por separado. Solo hay una. Mientras no se detecta el primer fotón, no sale el segundo de la fuente. Uno a uno. Ya no es una cosa conjunta de todas las partículas. Y eso ahora lo podemos hacer. Hoy día, si tú analizas muy bien qué es lo que dice la mecánica cuántica, dice lo que yo te estoy diciendo. Que cuando tú tienes dos alternativas, puede pasar por aquí o pasar por allí, en el sentido clásico que entendíamos de que, o sale cara, o sale cruz. Pero no, en mecánica cuántica existe una cosa que se llama la superposición lineal, porque existen situaciones en que no es necesariamente o esto, o lo otro, sino una superposición de las dos opciones. Y lo que interfiere no son las partículas sino esas dos alternativas que se llaman amplitudes de probabilidad. No la probabilidad. –Probabilidades también existían ya clásicamente–.

A.P.: Y que diferencia hay entre probabilidad y amplitud de probabilidad?

J.B.: Hay una diferencia fundamental. La amplitud de probabilidad es una propìedad lineal. Entre dos alternativas, sean rendijas espaciales o dos cargas internas posibles (da igual) se suman las amplitudes de probabilidad. La probabilidad, en cambio, es una propiedad cuadrática con la amplitud, entre dos alternativas no se suman las probabilidades como clásicamente si es una situación de superposición. LA INTERFERENCIA CUÁNTICA ES ENTRE AMPLITUDES DE PROBABILIDAD.

¿Qué quiere decir eso? Pues que, cuando yo tengo esa superposición que he citado, digamos, cada uno de los términos de la superposición de uno o el otro tiene la amplitud de probabilidad del primero, o la amplitud de probabilidad del segundo. Y para saber la probabilidad de que pase por el primero, o por el segundo tengo que tomar el cuadrado de esa amplitud. La amplitud es lineal. Superposición lineal: una cosa más la otra; lineal. Entonces, cuando yo digo que la interferencia es entre amplitudes de probabilidad, está bien claro. Cuando yo tengo dos alternativas en mecánica cuántica, no se suman las probabilidades, se suman las amplitudes.

Hay que sumar el cuadrado del primero (probabilidad de que pase por el primero); más el cuadrado el segundo (probabilidad de que pase por el segundo); más el doble producto del primero por el segundo, (el cuadrado de la suma, concepto de escuela infantil). Y, ese doble-producto da como resultado total la interferencia, donde resulta que el resultado no es probabilidad de uno más probabilidad del otro.

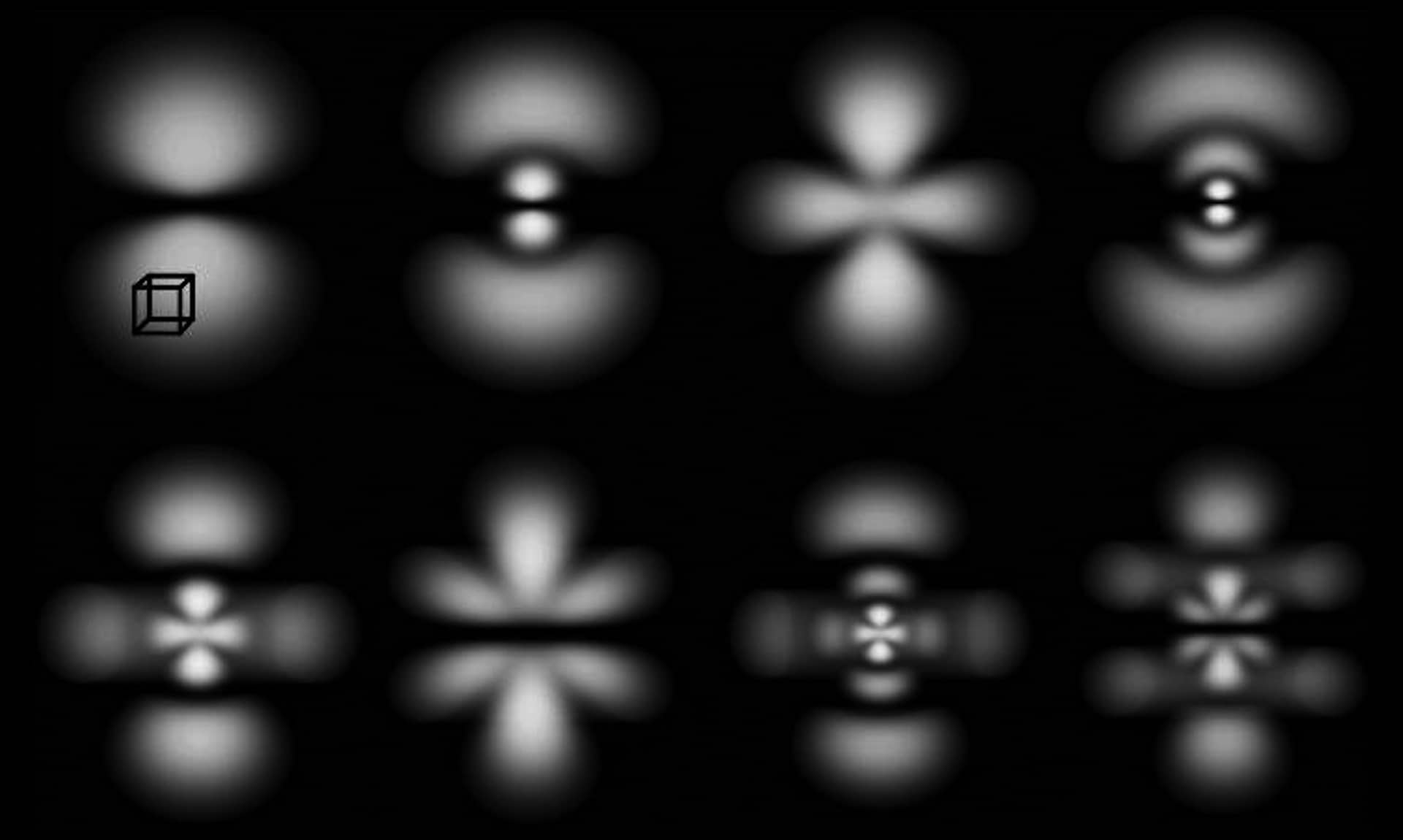

Distribuciones de probabilidad de posición del electrón de ocho estados estacionarios del átomo de hidrógeno.

A.P.: ¿Y porqué no se habían dado cuenta entre tantos físicos y lo has tenido que decir tú ahora?

J.B.: Ah! esto es otra historia. En mi caso, probablemente, ha ayudado mi situación actual en la que tengo mucho más tiempo para pensar y no solo para calcular, enseñar o gestionar.

A.P.: ¿Y, quizá porque ahora tienes tiempo de pensar sin prisa?

J.B.: Sí, ahora puedo pensar sin prisa y en profundidad.

A.P.: ¿Con qué reacciones de tus colegas te has encontrado al publicar esta idea disruptiva que acaba con un siglo de misterio dualidad onda-partícula?

J.B.: Resulta que los físicos de partículas tenemos una posición privilegiada. Tú me preguntabas antes… ¿y, porqué se te ha ocurrido esto a ti?… Los físicos de partículas hemos descubierto desde hace cincuenta años que las propiedades que tienen los sistemas físicos, las partículas, lo que sea, no son solo propiedades en el espacio y en el tiempo …sino que también tienen lo que llamamos propiedades internas, empezando por la carga eléctrica… ¿Qué tiene que ver la carga eléctrica con una propiedad en el espacio y en el tiempo? La posición tiene que ver con eso, la energía también; la velocidad tiene que ver con el espacio y el tiempo, pero la carga eléctrica, no. La carga es una propiedad de la partícula que no es de tipo espacial. Sino que existen otras, y lo admitimos en la caracterización de esa partícula. Un electrón tiene carga negativa y un protón tiene carga positiva. La carga eléctrica es una propiedad interna que tenemos que atribuir a la partícula.

Entonces, desde hace años, hemos encontrado que hay interferencia en el espacio, pero también ocurre que la partícula puede tener una carga o tener otra, no en el caso de la carga eléctrica, pero sí para otras cargas internas de la física de partículas. Y si no tiene que ver con el espacio, ya me dirás dónde está la onda… Por eso verás que, en el artículo, hablo de los neutrinos y de sus oscilaciones. Porque son también, exactamente, fenómenos de interferencia. Hay gente que dice: son fenómenos análogos. Y yo digo, no. No son análogos. Es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que, en lugar de afectar a propiedades espaciales, afecta a propiedades internas de las partículas. Es decir, que tengo alternativas en ellas y se puede producir interferencia. Pero, en ellas, no tiene sentido hablar de onda porque no tiene que ver con propagarse en el espacio.

En cuanto a la reacción de mis colegas, esto de este artículo lo vengo diciendo desde hace tiempo en encuentros, conferencias y seminarios, –obviamente, no lo he pensado en un pis-pas –. Y, algún colega ahora me ha dicho… Este es el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas. Pon eso que propones por escrito. Este año es un buen momento. Entre ellos, me lo dijeron algunos colegas de aquí en el IFIC, o del CERN, o de fuera como, por ejemplo, Antonio Di Domenico, un genial colaborador de física experimental. Y, por fin, así lo he hecho y lo he publicado como aportación individual.

A.P.: ¿Y esto que acabas de proponer, tiene consecuencias lógicas en el entorno científico del mundo cuántico? Se trata, nada menos, que de poner fin a la idea de la dualidad onda-partícula como algo real existente en la naturaleza, una visión que se había mantenido sostenidamente en la física durante un siglo…

J.B.: Las tiene, y son consistentes y universales. El concepto fundamental cuántico es el de amplitud de probabilidad, que no existe en el mundo clásico, sin importar que se refieran a propiedades espaciales o internas. En el caso de dos alternativas en superposición, no tiene sentido preguntar cuál de ellas –John Bell lo llama unspeakable (indecible)–. En esa lógica cuántica las cosas no son necesariamente una u otra, y, en realidad, no es cierto el citado “o estás conmigo o estás contra mí”, no es cierto el “cara o cruz”. Así que la realidad es cuántica.

Quizá, un día, hablemos de trasladar este comportamiento del mundo natural al mundo social: la Sociología Cuántica.

Comparte esta publicación

Suscríbete a nuestro boletín

Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia