Durante miles de años, un parásito sin nombre vivió felizmente entre los murciélagos de herradura en el sur de China. Los murciélagos habían evolucionado hasta un punto del que no eran conscientes; realizaban sus vuelos nocturnos sin que nadie les molestara. Un día, el parásito ‑un antepasado del coronavirus [ https://bit.ly/33Rc25e ], el sars-CoV-2- tuvo la oportunidad de expandir su reino. Tal vez fue un pangolín, el oso hormiguero escamoso, una especie en peligro de extinción que es víctima del incesante tráfico de fauna silvestre y que se vende, a menudo en secreto, en los mercados de animales vivos de todo el sudeste de Asia y China. O no. La trayectoria genética sigue sin estar clara. Pero para sobrevivir en una nueva especie, sea cual sea, el virus tuvo que mutar drásticamente. Incluso podría haber adquirido un segmento de una cepa de coronavirus diferente que ya habitaba en su nuevo huésped (anfitrión), transformándose en un híbrido, una versión mejor y más fuerte de sí mismo, un patógeno común capaz de desarrollarse en diversas especies. Recientemente, el coronavirus encontró una nueva especie: la nuestra. Tal vez un viajero cansado se frotó los ojos, o estaba nervioso mordiéndose las uñas, o rascándose la nariz inconscientemente. Una pequeña e invisible ‘gotícula’ de virus. Una cara humana. Y aquí estamos, luchando contra una pandemia global.

Los casos confirmados en el mundo (aquellos con un análisis de laboratorio positivo para Covid-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV‑2), [SARS: severe acute respiratory syndrome, en español: “síndrome respiratorio agudo grave” ], se duplicaron en siete días, de casi doscientos trece mil, el 19 de marzo, a cuatrocientos sesenta y siete mil, el 26 de marzo. Cerca de veintiún mil personas han muerto. Los Estados Unidos tienen ahora más casos confirmados que cualquier otro país de la tierra, con más de ochenta mil el 26 de marzo. Estas cifras son una fracción del total real y desconocido en este país y en todo el mundo, y las cifras seguirán subiendo. Los científicos que están detrás de un nuevo estudio, publicado a principios de este mes en la revista , han observado que por cada caso confirmado hay probablemente de cinco a diez personas más en la comunidad con una infección no detectada. Este, probablemente, seguirá siendo el caso. “Los análisis no están ni siquiera cerca de ser adecuados”, dijo uno de los autores del estudio, Jeffrey Shaman, profesor de ciencias de la salud ambiental en la Universidad de Columbia. Los comentarios de los médicos del Servicio de Urgencias han estado circulando por los medios sociales como bengalas S.O.S. Uno de ellos, de Daniele Macchini, médico de Bérgamo, al norte de Milán, describió la situación como un “tsunami que nos ha desbordado”.

Los científicos descubrieron por primera vez que los coronavirus se originan en los murciélagos tras el brote del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) en 2003. Jonathan Epstein, un epidemiólogo de EcoHealth Alliance de Nueva York que estudia los virus zoonóticos ‑aquellos que pueden saltar de los animales a las personas- formaba parte de un equipo de investigación que fue a buscar la fuente en la provincia china de Guangdong, donde se habían producido diversos brotes simultáneos de SARS, lo que sugería múltiples transmisiones de los animales a las personas. Al principio, los funcionarios de salud creyeron que las civetas de las palmeras, una especie similar a la mangosta, que se come comúnmente en algunas partes de China, eran las responsables, ya que se vendían ampliamente en los mercados relacionados con el brote de SARS, y dieron positivo para el virus. Pero las civetas criadas en otros lugares de Guangdong no tenían anticuerpos contra el virus, lo que indicaba que los animales del mercado eran sólo un huésped intermediario y altamente infeccioso. Epstein y otros sospechaban que los murciélagos, que son omnipresentes en las colinas rurales y agrícolas de la zona, y que en ese momento también se vendían en jaulas en los mercados de animales vivos de Guangdong, podrían ser el reservorio natural del coronavirus.

Los investigadores viajaron por el campo, estableciendo laboratorios de campo dentro de cavernas o cavidades de piedra caliza y tomando muestras con bastoncillos de decenas de murciélagos durante la noche. Después de meses de investigación, el equipo de Epstein descubrió cuatro especies de murciélagos de herradura que portaban coronavirus similares a los SARS, uno de los cuales portaba un coronavirus que era, genéticamente, más del noventa por ciento coincidente. “Se encontraron en todos los lugares donde había grupos (brotes) de SARS “, dijo.

Después de años de seguir vigilando a los murciélagos, los investigadores acabaron encontrando un coronavirus antecedente directo de los SARS, así como cientos de otros coronavirus que circulaban entre algunas de las 1.400 especies de murciélagos que viven en los seis continentes. Resulta que los coronavirus y otras familias de virus han estado co-evolucionando con los murciélagos durante todo el período de la civilización humana, y posiblemente mucho más tiempo.

A medida que la familia de coronavirus crece, diferentes cepas co-infectan simultáneamente a murciélagos a nivel individual, convirtiendo sus pequeños cuerpos en mezcladores de virus, creando nuevas cepas de todo tipo, algunas más poderosas que otras. Este proceso ocurre sin enfermar a los murciélagos, un fenómeno que los científicos han vinculado a la singular — entre los mamíferos- capacidad de los murciélagos para volar. La hazaña se cobra un alto precio (en vidas), de tal manera que sus sistemas inmunológicos han desarrollado una mejor manera de reparar el daño celular y de luchar contra los virus sin provocar más inflamación. Pero cuando estos virus saltan a una nueva especie, ya sea un pangolín o una civeta o un humano, el resultado puede ser una enfermedad grave, a veces mortal.

En 2013, la principal colaboradora de Epstein en China, Shi Zheng-Li, secuenció un coronavirus encontrado en murciélagos, que, en enero, descubrió que comparte el noventa y seis por ciento de su genoma con el sars-CoV‑2, ‑el coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)-. Los dos virus tienen un antepasado común que se remonta a entre treinta y cincuenta años, pero la ausencia de una coincidencia perfecta sugiere que se produjo una nueva mutación en otras colonias de murciélagos, y luego en un huésped (anfitrión) intermedio. Cuando se anunciaron por primera vez cuarenta y un casos graves de neumonía en Wuhan, en diciembre, muchos de ellos estaban relacionados con un mercado de animales vivos con una notoria sección de fauna silvestre. Los animales se apilan en jaulas ‑los conejos encima de las civetas, a su vez encima de los tejones-turón chinos. “Lo que no es más que un intercambio gravitatorio de materia fecal y virus”, dijo Epstein. Las autoridades chinas informaron de que hicieron análisis a animales en el mercado ‑todos los cuales dieron resultado negativo- pero no han especificado a qué animales hicieron análisis, información que es crucial para el detectivesco trabajo de Epstein. Las autoridades encontraron más tarde el virus en muestras tomadas de las mesas y canaletas del mercado. Pero, debido a que no todos los primeros pacientes estaban vinculados al mercado, ni estaban conectados unos con otros, Epstein dijo, “se planteó la cuestión de que, bueno, quizá esos cuarenta y un casos no fueran los primeros”.

Los análisis del genoma del sars-CoV‑2 indican un único evento de diseminación, lo que significa que el virus saltó una sola vez de un animal a una persona, lo que hace probable que el virus estuviera circulando entre personas ya antes de diciembre. A menos que se publique más información sobre los animales del mercado de Wuhan, la cadena de transmisión puede que nunca quede clara. Sin embargo, hay numerosas posibilidades. Un cazador de murciélagos o un traficante de animales salvajes podría haber llevado el virus al mercado. Los pangolines, resulta que son portadores de un coronavirus, que podrían haber recogido de los murciélagos hace años, y que es, en una parte crucial de su genoma, virtualmente idéntico al sars-CoV‑2. Pero nadie ha encontrado aún pruebas de que los pangolines estuvieran presentes en el mercado de Wuhan, o siquiera de que los vendedores de allí traficaran con pangolines. “Hemos creado circunstancias en nuestro mundo que, de alguna manera, permiten que estos virus, que de otra forma no se sabría que causen ningún problema, entren en las poblaciones humanas”, me dijo Mark Denison, el director de enfermedades infecciosas pediátricas del Instituto de Infección, Inmunología e Inflamación del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. “Y este (virus) resultó que dijo, ‘Yo aquí estoy muy bien’.”

El nuevo coronavirus es un asesino escurridizo. Como la gente nunca ha visto esta cepa antes, hay gran parte de ella que sigue siendo un misterio. Pero, en las últimas semanas, la investigación genética, las imágenes a nivel atómico, los modelos informáticos y las investigaciones previas sobre otros tipos de coronavirus, incluidos los SARS (el actual ‘síndrome respiratorio agudo grave de Covid-19), MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio), han ayudado a los investigadores a aprender rápidamente una cantidad extraordinaria sobre lo que podría específicamente tratarlo o erradicarlo, a través de medidas de distanciamiento social, medicamentos antivirales y, finalmente, una vacuna. Desde enero, se han publicado casi ochocientos artículos sobre el virus en BIORxiv, un servidor de ‘pre-publicación’ para estudios que aún no han sido revisados por pares. Más de un millar de secuencias genómicas del coronavirus, procedentes de diferentes casos en todo el mundo, se han compartido en bases de datos públicas. “Es una locura”, me dijo Kristian Andersen, un profesor del Departamento de Inmunología y Microbiology de Scripps Research. “Casi todo el campo científico se centra ahora en este virus. Estamos hablando de una situación casi bélica”.

Hay un sinfín de virus entre nosotros, hechos de ARN o ADN. Los virus de ADN, que existen en mucha mayor abundancia en todo el planeta, son capaces de causar enfermedades sistémicas que son endémicas, latentes y persistentes, como los virus del herpes (que incluye la varicela), la hepatitis B y los virus del papiloma que causan cáncer. “Los virus de ADN son los que viven con nosotros y se quedan con nosotros”, dijo Denison. “Son para toda la vida”. Los retrovirus, como el V.I.H., tienen ARN en su genoma pero se comportan como virus de ADN en el anfitrión. Los virus de ARN, por otro lado, tienen estructuras más simples y mutan rápidamente. “Los virus mutan rápidamente, y pueden retener rasgos ventajosos”, me dijo Epstein. “Un virus que es más promiscuo, más generalista, que puede habitar y propagarse en muchos otros anfitriones, tiene en definitiva mejores oportunidades de supervivencia”. También tienden a causar epidemias, —como el sarampión, el Ébola, el Zika y una serie de infecciones respiratorias, como la gripe y los coronavirus. Paul Turner, un profesor de ecología y biología evolutiva de la Universidad de Yale, me dijo, “Son los que más nos sorprenden y hacen más daño”.

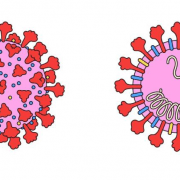

Los científicos descubrieron la familia de los coronavirus en los años cincuenta, mientras observaban a través de los primeros microscopios electrónicos las muestras tomadas de pollos que sufrían de bronquitis infecciosa. El ARN del coronavirus, su código genético, está envuelto en tres tipos diferentes de proteínas, una de las cuales cubre la superficie del virus con espículas en forma de hongo, dando al virus el aspecto epónimo de una ‘corona’. Los científicos encontraron otros coronavirus que causaban enfermedades en cerdos y vacas, y luego, a mediados de los años sesenta, dos más que causaban un resfriado común en las personas. (Más tarde, una amplia investigación identificó otros dos coronavirus humanos, responsables de los resfriados). Estos cuatro virus del resfriado común podrían haber provenido, hace mucho tiempo, de animales, pero ahora son virus enteramente humanos, responsables del quince al treinta por ciento de los resfriados estacionales en un año dado. Nosotros somos su reservorio natural, al igual que los murciélagos son el reservorio natural de cientos de otros coronavirus. Pero, como no parecían causar enfermedades graves, fueron ignorados en su mayoría. En 2003, una conferencia(congreso) sobre nido-virales (el orden taxonómico al que pertenecen los coronavirus) estuvo a punto de ser cancelada, debido a falta de interés. Entonces surgieron las MERS, que saltaron de los murciélagos a las civetas y de ahí a las personas. La conferencia se llenó y agotó sus plazas.

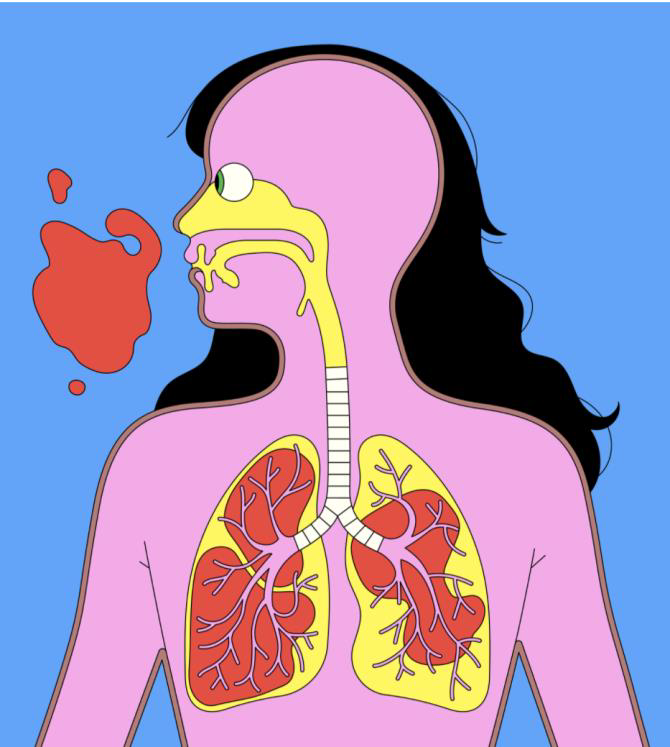

El SARS está estrechamente relacionado con el nuevo virus al que nos enfrentamos actualmente. Mientras que los coronavirus del resfriado común tienden a infectar sólo las vías respiratorias superiores (principalmente la nariz y la garganta), lo que los hace altamente contagiosos, los SARS infectan principalmente el sistema respiratorio inferior (los pulmones), y por lo tanto causan una enfermedad mucho más letal, con una tasa de mortalidad de aproximadamente el 10%. (El MERS, que surgió en Arabia Saudita en 2012 y se transmitió de murciélagos a camellos y de ellos a personas, también causó una grave enfermedad en el sistema respiratorio inferior, con una tasa de mortalidad del 37%). El sars-CoV‑2 (Covid-19), se comporta como un monstruoso híbrido mutante de todos los coronavirus humanos que le precedieron. Puede infectar y replicarse en todas nuestras vías respiratorias. “Por eso es tan malo”, me dijo Stanley Perlman, un profesor de microbiología e inmunología que ha estudiado los coronavirus durante más de tres décadas. “Tiene la menor gravedad en las vías respiratorias inferiores, propias de los coronavirus de SARS y MERS, y la transmisibilidad de los coronavirus del resfriado.”

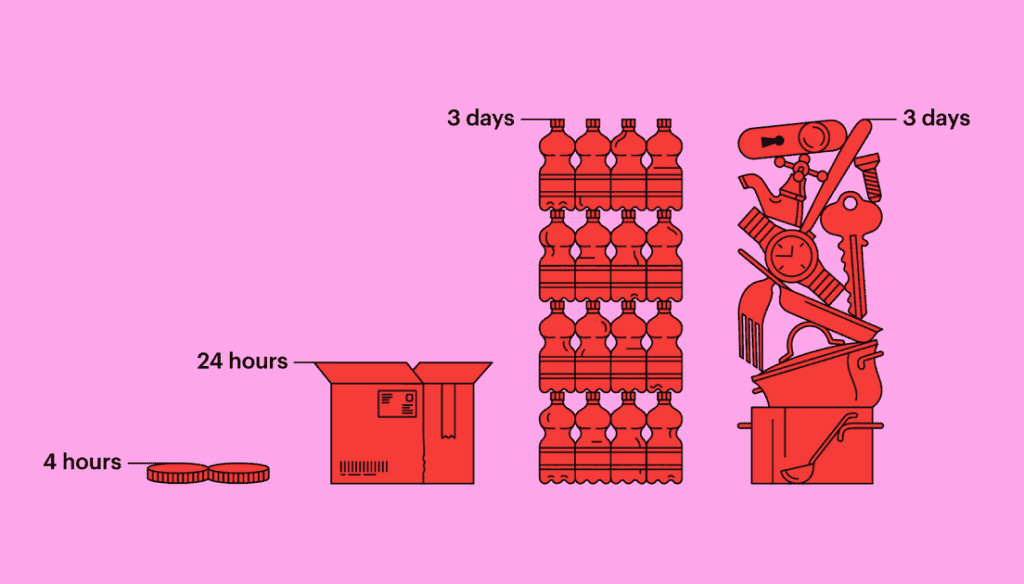

Una de las razones por las que el sars-CoV‑2 puede ser tan versátil y, por lo tanto, tan exitoso, tiene que ver con su particular talento para unirse y fusionarse con las células pulmonares. Todos los coronavirus usan sus proteínas de espículas para entrar en las células humanas, a través de un complejo proceso de varios pasos. En primer lugar, si uno se imagina la forma de seta de la ‘espícula’, el sombrerete actúa como una llave molecular, que encaja en las cerraduras de nuestras células. Los científicos llaman a estas cerraduras receptores. En el sars-CoV‑2, el sombrerete se une perfectamente a un receptor llamado ACE‑2, que se puede encontrar en varias partes del cuerpo humano, incluyendo los pulmones y las células del riñón. Los coronavirus atacan al sistema respiratorio porque sus receptores ACE‑2 son muy accesibles al mundo exterior. “El virus simplemente salta”, me dijo Perlman, “mientras que no es fácil llegar al riñón”.

Aunque el primer virus SARS se unía al receptor ACE‑2, el sars-CoV‑2 se une a él diez veces más eficientemente, me dijo Kizzmekia Corbett, la líder científica del programa de coronavirus en el Centro de Investigación de Vacunas de los Institutos Nacionales de Salud. “El sars-CoV‑2 también parece tener una capacidad única, que no tenían los SARS y MERS, de usar enzimas de nuestro tejido humano, incluyendo una, ampliamente disponible en nuestros cuerpos, llamada furina (una proteína que en los humanos está codificada por el gen FURIN) para separar el sombrerete de la espícula de la proteína de su tallo. Sólo entonces puede el tallo fusionar la membrana del virus y la membrana de la célula humana, permitiendo al virus escupir su ARN dentro de la célula. De acuerdo con Lisa Gralinski, profesora asistente en el Departamento de Epidemiología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, esta capacidad turboalimentada de unirse al receptor ACE‑2, y de usar enzimas humanas para activar la fusión, “podría contribuir mucho a la transmisibilidad de este nuevo virus y a la siembra de infecciones a nivel superior”.

Una vez que un coronavirus entra en una persona, se aloja en el sistema respiratorio superior y secuestra el hardware de la célula, se replica rápidamente. Cuando la mayoría de los virus de ARN se replican en un huésped (anfitrión), el proceso es rápido y poco preciso (se hace de cualquier manera), ya que no tienen ningún mecanismo de corrección. Esto puede conducir a mutaciones frecuentes y aleatorias. “Pero la gran mayoría de esas mutaciones simplemente matan el virus inmediatamente”, me dijo Andersen. A diferencia de otros virus ARN, sin embargo, los coronavirus tienen cierta capacidad para comprobar si hay errores cuando se replican. “Tienen una enzima que de hecho corrige los errores”, me dijo Denison.

Un virus se replica con el fin de desprenderse de su huésped (anfitrión), —a través de mocos, mucosidad, flemas e incluso nuestro aliento—, lo antes posible, en grandes cantidades, para poder seguir propagándose. El coronavirus resulta ser un fantástico propagador. Un estudio [ https://bit.ly/33SFEzi ] preliminar de investigadores alemanes, publicado a principios de este mes, y uno de los primeros fuera de China en examinar los datos de pacientes diagnosticados con Covid-19, encontró pruebas claras de que las personas infectadas excretan (expulsan/propagan) el coronavirus a tasas significativas antes de desarrollar síntomas. En efecto, —posiblemente debido a esa capacidad turboalimentada de unirse y fusionarse a nuestras células—, el virus lleva una capa invisible. Los científicos estimaron [ https://bit.ly/3dN4SDU ], recientemente que los casos no documentados de Covid-19, o personas infectadas con síntomas leves, son en un 55% igual de contagiosos que los casos graves. Otro descubrió que en los casos más graves (que requieren hospitalización), los pacientes siguen excretando el virus de sus vías respiratorias durante un período de hasta treinta y siete días.

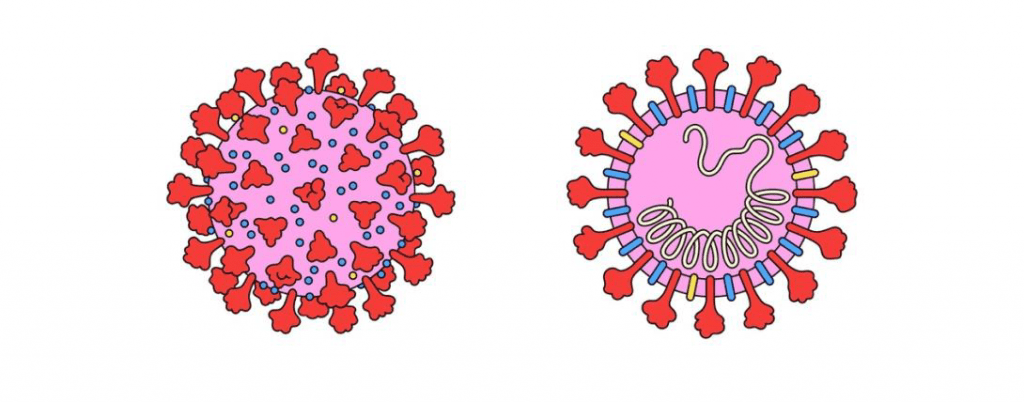

Fuera de un huésped (anfitrión), en el purgatorio parasitario, un virus es inerte, no está del todo vivo, pero tampoco muerto. Cien millones de partículas de coronavirus podrían caber en la cabeza de un alfiler ‑típicamente, miles o decenas de miles son necesarias para infectar a un animal o a una persona- y podrían permanecer viables durante largos períodos. Los investigadores de la Virus Ecology Unit of Rocky Mountain Laboratories (Unidad de Ecología Viríca de los Laboratorios de las Montañas Rocosas), en Montana, EE.UU., una instalación vinculada al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, han observado que el virus puede permanecer en el cobre durante cuatro horas, en un trozo de cartón durante veinticuatro horas, y en el plástico o el acero inoxidable hasta tres días. También encontraron que el virus puede sobrevivir, durante tres horas, flotando en el aire, transmitido por las diminutas gotículas respiratorias que una persona infectada exhala, estornuda o tose. (Otras investigaciones sugieren que el virus podría existir en forma de aerosol, pero sólo en . Sin embargo, la mayoría de las partículas del virus parecen perder su virulencia con bastante rapidez. La ventana de infección es más alta en los primeros diez minutos. Aun así, el riesgo de infección ha convertido a muchos de nosotros, comprensiblemente, en germófobos.

Lo único que quiere un virus es una cadena interminable de huéspedes (anfitriones). El contagio es el objetivo final evolutivo. Basándose en los experimentos realizados hasta ahora, los investigadores estiman que el covid-19 es ligeramente más transmisible que la gripe común y menos transmisible que los virus más infecciosos, como el sarampión, con el que una sola persona enferma puede infectar a unas doce personas más. Es probable que haya ‘súper propagadores’ de coronavirus, personas que, por alguna razón, son casi totalmente asintomáticas pero transmiten la enfermedad a muchas otras personas. Pero determinar una tasa de infección exacta, en este punto, es una tarea imposible. “Tendemos a centrarnos en estas cifras absolutas como si nos estuvieran diciendo lo preocupados que deberíamos estar”, dijo Denison. “Mira, es como una inundación. Ya sabes, ¿llega hasta las rodillas o hasta la barbilla? No importa. Tengo que hacer algo para asegurarme de que no voy a conducir mi coche hacia la inundación.”

En muchos lugares, ya nos hemos metido en la inundación. Mientras cientos de personas mueren cada día, los hospitales se están quedando sin suministros, sin camas y sin respiradores. En estos casos graves de covid 19, según los conocimientos actuales de los científicos, la enfermedad puede tener más que ver con una respuesta inmunológica desordenada al virus que con cualquier otra cosa. Debido a que el virus puede afianzarse en nuestro sistema respiratorio inferior mientras sigue usando esa capa invisible, “básicamente le gana la mano (se anticipa) al sistema inmunológico y comienza a replicarse demasiado rápido”, dijo Perlman. Cuando el sistema inmunológico finalmente registra su presencia, puede meter la directa, y enviar todo su arsenal para atacar, dado que no tiene anticuerpos específicos para luchar contra estos nuevos y extraños invasores. “Es como echarle gasolina al fuego”, me dijo Denison. El tejido pulmonar se hincha y se llena de líquido. La respiración se constriñe, así como el intercambio de oxígeno. “La respuesta inmune del huésped (anfitrión) se dispara a un nivel tan extremo que, luego, va aprovechando su propio efecto multiplicador y se acumula hasta que finalmente el cuerpo entra en una especie de shock”, dijo Gralinski. Es casi como una enfermedad autoinmune; el sistema inmunológico está atacando partes del cuerpo que no debería.

Este tipo de respuesta podría ser la razón por la que los ancianos son, en general, más vulnerables al covid-19, al igual que lo fueron al brote de SARS en 2003. (En ese brote, casi no hubo muertes entre los niños menores de 13 años y, cuando los niños enfermaron, la enfermedad fue, en promedio, más leve que la que afectó a los adultos). Al estudiar los SARS en modelos de ratones, Denison me dijo que había observado un fenómeno conocido como “senescencia inmune”, en el que los ratones de mayor edad ya no tenían capacidad de responder de manera equilibrada a un nuevo virus; la reacción exagerada de sus sistemas inmunológicos hacía entonces la enfermedad aún más grave. Esto también ocurrió en algunos de los peores casos durante el primer brote de SARS, dijo Denison, y explica por qué los medicamentos antivirales pueden ser significativamente más eficaces al comienzo de la enfermedad, antes de que el sistema inmunológico haya tenido la oportunidad de causar estragos.

En la última década, el laboratorio de Denison y sus colaboradores de la Universidad de Carolina del Norte han estado investigando los tratamientos antivirales para encontrar algo que funcionara no sólo contra SARS y MERS sino también contra un nuevo coronavirus que, sabían, llegaría inevitablemente. Juntos, llevaron a cabo gran parte de las primeras investigaciones sobre el medicamento ahora conocido como Remdesivir, que actualmente está siendo desarrollado por Gilead y en estudios sobre pacientes infectados, y otro compuesto farmacológico antiviral, conocido como NHC. Ambos fármacos, en modelos animales, fueron capaces de rodear, evitar o bloquear la función de corrección del coronavirus, lo que ayudó a impedir que el virus se replicara con éxito en el organismo. “Funcionaron muy eficazmente contra todos los coronavirus que hemos probado”, me dijo Denison.

Es probable que los coronavirus tengan esa enzima correctora porque son enormes ‑uno de los mayores virus de ARN que existen- y necesitan un mecanismo que mantenga una estructura genómica tan larga. Desde nuestra perspectiva, la ventaja de un genoma tan grande, me dijo Andersen, “es que cuantos más genes y substancias proteínicas tenga un virus, más oportunidades tenemos de diseñar tratamientos específicos contra ellos”. Por ejemplo, la capacidad única del virus para utilizar la enzima humana Furina (una proteína que en los humanos está codificada por el gen FURIN), resulta prometedora para (obtener) fármacos antivirales que actúan como inhibidores de la furina.

El Covid-19, mientras siga siendo nuevo para nosotros los anfitriones, seguirá causando infección generalizada y muertes. Pero, dijo Epstein, “Con el tiempo, a medida que los virus evolucionan junto con sus hábitats naturales, tienden a causar enfermedades menos graves. Y eso es bueno tanto para el anfitrión como para el virus”. Las cepas más virulentas podrían fundirse (lo cual, sin embargo, significa muchas más muertes terribles), mientras que los demás anfitriones podrían desarrollar cierta inmunidad. De forma más inmediata y urgente, la estabilidad del virus –hasta qué punto está proliferando entre nosotros ahora mismo, y mutando sólo mínimamente- es un buen augurio para el buen comportamiento de los fármacos antivirales y, en definitiva, de una vacuna. Si el creciente número de medidas de mitigación ‑este confinamiento nacional e internacional sin precedentes- se mantiene durante el tiempo suficiente, la velocidad de propagación del virus debería disminuir, lo que supondría un alivio para los hospitales y el personal sanitario. “El virus es nuestro maestro”, me dijo Denison. Ha pasado miles de años evolucionando para llegar a donde está. Lo único que estamos haciendo es correr para alcanzarlo.

Fue el laboratorio de Denison en Vanderbilt el primero en confirmar, en experimentos con virus vivos, la existencia de esta enzima, que convierte a los coronavirus, en cierto modo, en astutos mutantes. Los virus pueden permanecer estables en un huésped (anfitrión) cuando no existe una presión selectiva para cambiar, pero evolucionan rápidamente cuando es necesario. Cada vez que saltan a una nueva especie, por ejemplo, son capaces de transformarse rápidamente para sobrevivir en el nuevo entorno, con su nueva fisiología y un nuevo sistema inmunológico para luchar. Sin embargo, una vez que el virus se propaga fácilmente dentro de una especie, su actitud es: “Aquí estoy feliz, estoy bien, no hay necesidad de cambiar”, dijo Denison. Eso parece estar sucediendo ahora en los humanos; a medida que el sars-CoV‑2 circula por el globo, hay ligeras variaciones entre sus cepas, pero ninguna de ellas parece afectar el comportamiento del virus. “Este no es un virus que esté en proceso de adaptación rápida. Es como el mejor coche de (carreras) de Las 500 Millas de Indianápolis. Va el primero y no hay ningún obstáculo en su camino. Así que no tiene ninguna ventaja hacer cambios en el coche.”

Carolyn Kormann es escritora de The New Yorker. Este artículo, que por su interés reproducimos, fue publicado originariamente en .

Comparte esta publicación

Suscríbete a nuestro boletín

Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia