El escritor reivindica la figura de la valenciana que triunfó en el mundo de la copla y que decidió retirarse en lo más alto de su carrera

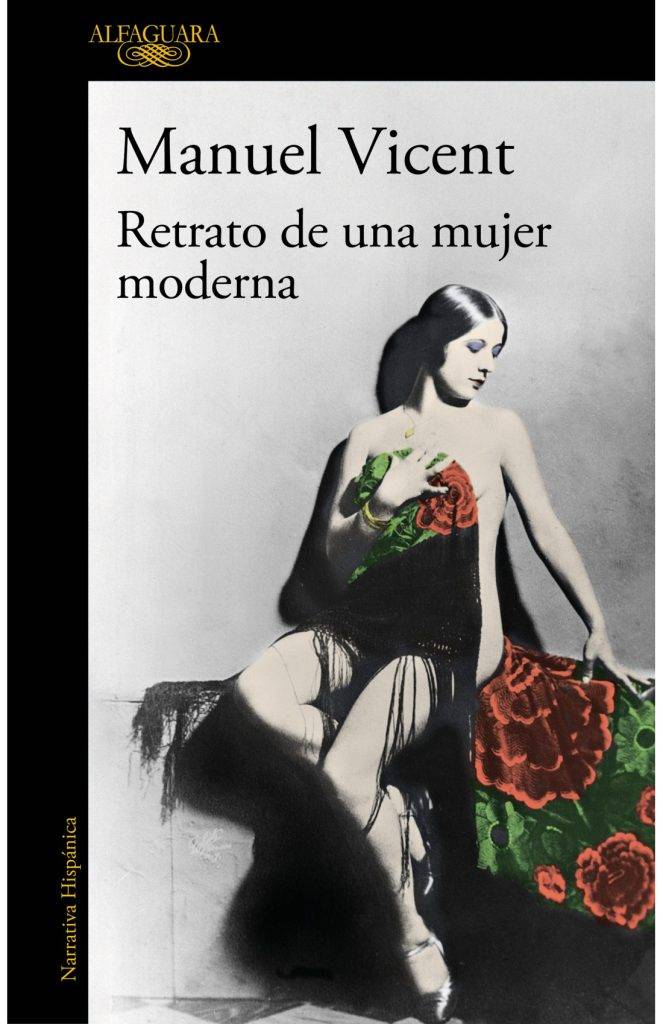

Las primeras líneas de Retrato de una mujer moderna, el homenaje del escritor Manuel Vicent (Villavieja, Castellón. 1936) a la cantante Concha Piquer (Valencia, 1906-Madrid, 1990), se escribieron en 1987, pero el autor ha dejado madurar a fuego lento un libro en el que, dice, se ha limitado añadir el «cómo» a la biografía de una mujer de novela que es el «qué» del relato.

La novela nace en 1987, tras la fallida concesión del Príncipe de Asturias [hoy Princesa] a Concha Piquer ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en escribirla?

Porque la he ido madurando poco a poco, hasta que un día me lance a escribir la biografía de esta mujer que forma parte del inconsciente colectivo de nuestra tierra. En realidad, ella es un personaje de novela sin necesidad de libro y yo solo he añadido la atmósfera a su vida. Pero mi relación con ella es muy anterior: la Piquer era el paisaje sonoro de la España en la que yo crecí; su voz se escuchaba en los patios de luces, en los bares… era ubicua.

Ese intento fallido de concederle dicho reconocimiento, en el que usted participó, ¿era simplemente por tocar las narices o había una voluntad real de bajar el galardón a la calle?

No quiero desvelar mucho, porque es lo que da sentido a la novela, pero hubiera sido un premio muy merecido. Es verdad que empezó casi como una boutade, pero fue un intento sincero de dárselo, porque hubiera sido muy merecido. Quisimos que el premio pisara la calle y reivindicar esa verdad que es la copla. Hoy se asocia a franquismo y a folclore, pero no hay que menospreciarla: incluye elementos surrealistas de primera orden y, como decía Vázquez Montalbán, la copla eran novelas de tres minutos. No es casualidad la reivindicación que hacía de ella Federico García Lorca, que veía en ella un tipo de surrealismo opuesto a lo que podíamos llamar surrealismo académico, que bebía de André Bretón. Era un surrealismo fiel a la cultura popular.

Esa estrechez de miras sigue presente, esa desconexión entre la llamada alta cultura y la popular, sigue viva. Cada año hay en las redes sociales una campaña para que le den el Princesa de Asturias a Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón, y todos los años se le ignora.

Eso no ha cambiado. Hay una cultura popular zaherida, menospreciada por la cultura académica y los intelectuales oficialmente reconocidos, que a veces solo quieren una visión de las cosas, en concreto la suya. Pero ¿qué es un hombre culto? ¿Acaso no tiene cultura un pescador o un labrador? Si le hubiéramos preguntado a Unamuno o a Ortega y Gasset qué diferencia hay entre un pulpo y un calamar o entre cultivar una zanahoria o una berenjena no hubieran sabido responder. Hay una cultura que nace del pensamiento y otra que nace de las manos. Ninguna es mejor, solo son diferentes. La de Concha Piquer nacía en la garganta y en las entrañas y tenía un pie en la huerta valenciana y otro en Nueva York.

Con esa biografía, da la sensación que sería imposible escribir una mala novela sobra la Piquer. ¿Hasta qué punto ha sido fiel a los hechos y hasta cuál, como decían en El hombre que mató a Liberty Valance, ha impreso la leyenda?

No, la biografía de Concha Piquer se conoce desde hace tiempo. No he añadido nada, ni falta que hace cuando escribes sobre una mujer que empezó a cantar en Nueva York con 13 años, que grabó una película sonorizada antes que Al Jolnson, que mató con sus manos al hombre que intentó violarla, que conoció a gente tan dispar como Blasco Ibáñez, Evita Perón o el gángster Meyer Lansky. En esta novela, ella me ha dado el «qué» y yo me he limitado a añadir el «cómo». El primer beso que le dio Manuel Penella existió, yo solo he novelado cómo ocurrió. En su caso no hace falta inventarse nada. Lo que es verdad es que lo esencial no es que cómo yo cuento los hechos ni que sean verdad, sino verosímiles. Los hechos reales, con la memoria y el tiempo, se pudren y se convierten en ficción.

Tuvo la suerte de entrevistarle en 1981 para El País, cuando llevaba casi veinte años retirada. ¿Cómo fue aquel encuentro?

Yo estaba sentado esperándola y, de repente, escuche unos taconazos que anunciaban su llegada. Tenía ya 80 años, pero solo con esos taconazos ya sabías que seguía siendo una mujer fuerte, muy segura de si misma. Como ella decía, era arriscada [arriesgada, valiente]. Eso taconazos me sirvieron para imaginarla como era con 18 años, cuando recorría Nueva York bajo la nieve, en plena Ley Seca, para conseguir unas botellas de vino para la fiesta de Navidad que pensaba dar a unos amigos, que es como empieza la novela. Era la forma de andar de una mujer desafiante, que plantaba cara.

Su vida fue increíble, y nada fácil. Con ese talento y esa voz, si todo hubiera sido más fácil, sin una vida que parece sacada de una de sus coplas, ¿hablaríamos hoy de la Piquer?

Esas desgracias que le acompañaron toda la vida —la muerte de sus hermanos, de su primer hijo, sus amores y desengaños— se añadieron a su voz, a una voz que salía de la garganta y que sonaba a verdad porque procedía de muy hondo. De hecho, muchas de las canciones se las compuso Rafael de León, que era su mejor amigo, inspiradas en sus propias vivencias. Ella le contaba todo, le decía cómo se sentía y le pedía que convirtiera esos sentimientos en canción. Sin las traiciones de su primer amor, Manuel Penella, Tatuaje no podría sonar tanto a verdad. La vida está tejida de muchos nudos, y si en lugar de volver a Valencia se hubiera quedado en Nueva York, probablemente su vida hubiera sido otra y habría acabado en Hollywood siendo una actriz de cine internacional. No sé si hubiera sido una existencia más o menos feliz, pero sí que su biografía hubiera sido diferente.

Aunque pueda parecer que lo suyo era un arte menor, Lorca que se rindió a sus pies. ¿Se puede ser más grande?

No es que fueran amigos, pero Lorca estaba enamorada de ella. En las polémicas en la Residencia de Estudiantes, él la defendía como representante del verdadero surrealismo, frente a Dalí y Buñuel que eran más de Bretón. Luego Lorca, cuando escribe Poeta en Nueva York les demuestra que él también puede ser surrealista, tirar las palabras al aire y recogerlas del suelo para juntarlas y hacer arte. Pero lo importante es que el creía en esa verdad que nacía en la calle y en la gente, que estaba en la huerta valenciana o en las esquinas de Granada.

Es curioso, pero «el baúl de la Piquer» existió: lo compró en Francia al volver de Estados Unidos. Pero usted recuerda que eran en realidad cincuenta porque viajaba con la casa a cuestas. Eso también nos da un dato de cómo era: la Piquer seguía siedno la misma estuviera donde estuviera.

Sí que existe, y está en su casa museo. Pero no era uno sino cincuenta. Cuando se iba de gira se llevaba la casa a cuestas ¡hasta la vajilla, el loro y el perro! Pero esa era su vida y la llevaba a cuestas. Además sabía que cuando viajaba a otro país no iban a ser unos días sino varios meses, porque llenaba los teatros con su espectáculo todos los días.

«Si no gano dinero, no me divierto». También se pasa por alto que fue una empresaria de éxito.

Por eso digo que fue «una mujer moderna». Era una auténtica profesional, para ella el público era sagrado, lo que le mantenía en el cartel. Esa expresión no significa que estuviera obsesionada con el dinero, sino que el dinero, la recaudación, era lo que demostraba el aprecio de su público. Podía haber escrito que fue una mujer «fuerte», «valiente» o que sabía decir «no», pero he preferido llamarle «moderna», porque es sinónimo de profesional.

Pero no la define como feminista

No, pero porque esa es una definición que en su época no se usaba, como tampoco se utilizaba «empoderada», que también la describe. He preferido hablar de ella en los términos de su época.

Otra de las metáforas de su carácter era que le costaba 500 pesetas de la época cantar Ojos verdes y hablar de la «mancebía», algo que la censura le había prohibido.

Sí, ese es otro dato que la define: ella defendía su profesión, y si había que cantar «mancebía» se cantaba, por mucho que la censura dijera que había que decir «apoyá en el quicio de tu casa un día». Ojos verdes se cantaba como la compusieron Rafael de León y Salvador Valverde. Eso era innegociable. Si hacer eso le costaba 500 pesetas de multa cada vez, pues la pagaba. Ella no era ni de izquierdas ni antifranquista, ella era una profesional que defendía lo suyo, y le daban igual las normas de la Administración del Espectáculo. Pero era siempre así. Antes, cuando Radio Nacional daba el parte sonaba una corneta y todo el mundo tenía que dejar lo que estaba haciendo y a escuchar en silencio. Pues ella no, seguía cantando, porque sus normas eran las de los escenarios y se debía a su público. Solo respondía ante él.

Y por eso se llegó incluso a enfrentar a Franco.

A ella no le iba mucho la vida social, porque no le gustaba que le dijeran eso de «¿Es usted la Piquer? ¿No nos cantaría una cancioncita?». En cierta ocasión, le dijeron que Franco quería escucharla, pero ella iba a merendar, así que si quería escucharla, que fuera al teatro como todos. No es que fuera antifranquista, es que a ella no le decían lo que tenía que hacer.

Y un día, por una leve afonía, decide que ya ha llegado su momento y lo deja todo.

Sí. Cogió su lápiz de labios, los escribió en el espejo de su camerino y se acabó. Ese era su carácter.

En su libro apenas cuenta nada de su época tras dejar los escenarios.

Es que esa parte no aporta nada a su biografía. Cuando yo la conocí para entrevistarla era un burguesa normal y corriente, que vivía en un gran piso en Madrid y eso no tenía mucho interés. Eso sí, mantenía su fuerza y era una presencia imponente, pero era otra Concha Piquer, ya no era el personaje que había sido.

Por supuesto, la Valencia de la Piquer es otra de las protagonistas de la novela. ¿Se entiende la una sin la otra?

No, o al menos yo no. Hay que saber cómo era esa Valencia y qué era la huerta donde se crió para entender a esa niña que con 13 años se sube en un barco con su madre y se va a Estados Unidos a cantar. Por su puesto, este también es un libro sobre Valencia.

El año pasado se publicó el cómic Doña Concha, la rosa y la espina. ¿Le sorprende que el público más joven no solo no la haya olvidado, sino que la reivindique?

No. La verdad es que no me extrañaría que se volviera a poner de moda, o que al menos se vuelva a reivindicar su figura.

Comparte esta publicación

Suscríbete a nuestro boletín

Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia