31 de agosto de 2020.

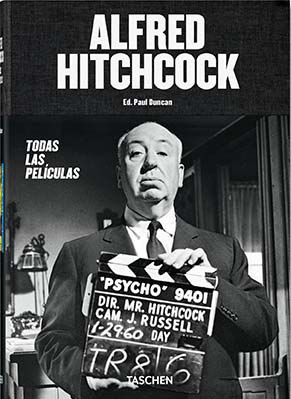

Siempre he presumido de buen gusto cinéfilo. Los melodramas de Douglas Sirk me apasionaban cuando apenas tenían crédito entre la crítica más exigente y enfurruñada. Hace unas décadas tuve que soportar fuertes desdenes (algunos de raíz ideológica) por elogiar películas de Clint Eastwood y Pedro Almodóvar. Soy un admirador de Alfred Hitchcock desde que tengo uso de razón, cuando casi todos trataban al gran cineasta con displicencia considerándolo poco más que un hábil mago del suspense, etiqueta reduccionista a la que se abonaban a piñón fijo los cegatos culturales con pretensiones. Ahora puede ser hitchcockiano hasta Risto Mejide, pero entonces –décadas de los 50/60– obras maestras como Extraños en un tren (1951), El hombre que sabía demasiado (1956), Con la muerte en los talones (1959) o Los pájaros (1963) eran menospreciadas por los “sabios con alma de metal”, que solo veían en ellas un conjunto de trolas inverosímiles. El listado de lo que es verosímil y lo que es inverosímil les nublaba el juicio.

Bien, voy a dejar de presumir. Mi excelente palmarés como degustador del buen cine, instinto que empecé a cultivar ya en mi infancia, tiene un punto negro del que aún ahora me avergüenzo: hasta los veintitantos años consideré a John Ford un director machista y militarista. Es decir, un fascista o algo parecido. De su filmografía sólo me gustaban Mogambo, 1953, y El hombre tranquilo, 1952, en este último caso con notables reservas (¡John Wayne arrastrando a Maureen O’Hara por los caminos de Innisfree!). Su trilogía de la Caballería la detestaba (Fort Apache, 1948; La legión invencible, 1949, Río Grande, 1950), igual que Cuna de héroes, 1955. Demasiados uniformes.

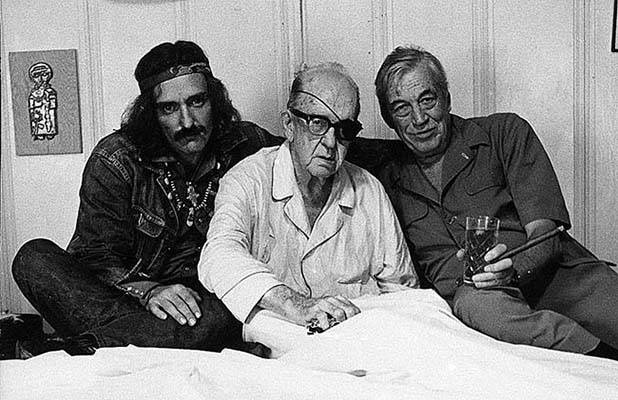

John Ford –su verdadero nombre era John Martin Feeney, hijo de emigrantes irlandeses– nació el 1 de febrero de 1894 en una granja de Cape Elizabeth (Maine, Estados Unidos) y falleció el 31 de agosto de 1973. El 31 de agosto se cumplieron 47 años de su muerte. Rodó más de 140 películas, muchas de ellas en la etapa del cine mudo. En 1967 afirmó Orson Welles que sus tres directores preferidos eran “John Ford, John Ford y John Ford”. Al leerlo, pensé que el realizador de Sed de mal (1957) patinaba. Pero empecé a sentirme inseguro en mi habitualmente firme terreno cinéfilo y decidí ver varias películas de Ford ante las que tenía fuertes prejuicios (Centauros del desierto, 1956; Escrito bajo el sol, 1957; Un crimen por hora, 1958; El último hurra, 1958; Misión de audaces, 1959; El sargento negro, 1960; Dos cabalgan juntos, 1961; El hombre que mató a Liberty Valance, 1962; El gran combate, 1964; Siete mujeres, 1966). Todas las había ignorado en el momento de su estreno debido a la (supuesta) ideología reaccionaria de su autor. Entré en dudas y decidí repescarlas pacientemente en programas de la tele, en las filmotecas, en ediciones de vídeo… Entonces caí del burro. Mi agresiva petulancia me había impedido ver lo evidente. John Ford era un gran cineasta y un emocionante poeta. Welles no patinaba. Qué atrevimiento el mío al suponer tal cosa.

En este pesaroso mes de pandemia y calor he vuelto a ver varias películas de Ford, además de enfrascarme en la lectura de libros sobre su carrera. Magnífico el volumen colectivo El universo de John Ford (Notorious Ediciones, 532 páginas de gran formato y con soberbias ilustraciones). Reproduzco algunos comentarios.

“Se pone de manifiesto la delicadeza de Ford en su planificación y la sencillez de su dirección de actores, logrando esa textura visual y esa sinceridad consustancial a su cine, que solo otros realizadores como Leo McCarey sabían imprimir con verdadero corazón” (Juan Carlos Vizcaíno, a propósito de Madre mía, 1928).

“La importancia y trascendencia de El joven Lincoln (1939) se demuestra en los artículos que le dedicaron Cahiers du Cinema y un fascinado Serguei Eisenstein” (Enrique Bolado).

“Es una película del Oeste. Es de lo mejor, sino lo mejor, que sabía hacer John Ford. Aquello que siempre le describió” (Espido Freire, sobre Centauros del desierto).

“Todo es grande en esta película” (Moisés Rodríguez, en su crítica de El hombre que mató a Liberty Valance).

“No es una obra que culmine en la serenidad, la paz o la sabiduría conquistada, como algunas otras piezas testamentarias de algunos de los cineastas clásicos, sino extrañamente combativa e inconforme, y no precisamente optimista ni conciliadora, más bien, en todos los sentidos, desesperadamente rebelde. Su protagonista es una mujer admirable como pocas criaturas de ficción, arrebatadoramente encarnada por una Anne Bancroft más guapa que nunca, y yo diría que es, de toda la filmografía de John Ford, su personaje más querido (como Nazarín para Luis Buñuel)”. (Miguel Marías, en su comentario sobre Siete mujeres).

DIARIO UN CINÉFILO

«Que la vida iba en serio / uno lo empieza a comprender más tarde”

Jaime Gil de Biedma

DIARIO DE UN CINÉFILO Es una sección dedicada al mundo de las Series de TV, a todos sus aspectos cinéfilos pero también a sus derivaciones sociológicas y relativas a la vida cotidiana de las personas. La construcción de roles, las relaciones familiares, la actualidad, la comedia y el drama, la épica histórica, dragones y mazmorras… Todo cabe en el mundo de las series, y cualquier perspectiva del mundo puede ser vista desde la óptica de un cinéfilo, de un seriófilo inteligente y perspicaz. La sección está personalizada en Rafa Marí, uno de los últimos grandes cinéfilos españoles. La periodicidad es aleatoria, y la longitud de cada entrada, también. Puede ser tanto muy corta: un aforismo, como un extenso miniensayo, o entrevista, o diálogo interior.

Pese a ser un periodista tardío, Rafa Marí (Valencia, 1945) ha tenido tiempo para trabajar en muchos medios de comunicación: Cartelera Turia, Cal Dir, Valencia Semanal, cartelera Qué y Donde, Noticias al día, Papers de la Conselleria de Cultura, Levante-EMV, El Hype… Siempre en las páginas de cultura. En 1984 fichó por Las Provincias, diario donde actualmente es columnista y crítico de arte.

Comparte esta publicación

Suscríbete a nuestro boletín

Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia