“Max Webber se equivocó con la cronología y el sitio”, el capitalismo no nació con la ética del trabajo del norte puritano, sino en el sur mediterráneo.

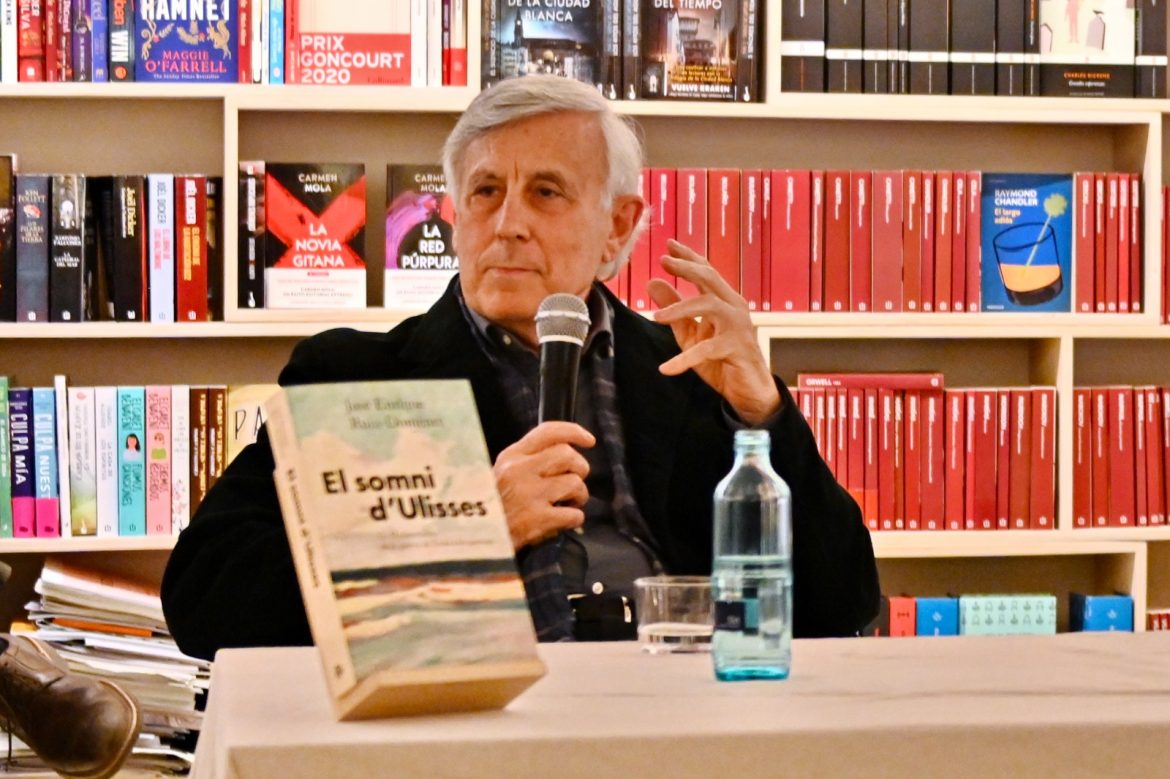

Después de cuarenta años estudiando el Mediterráneo, José Enrique Ruiz-Domènec (Granada, 1978), catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), presenta una síntesis sobre la evolución de este espacio, desde la Guerra de Troya hasta el actualidad. Una obra confeccionada por cientos de hechos y personajes que, sumados, componen y reivindican el legado de una civilización de tres mil años.

Texto de María Coll (publicado en catalán en Sàpiens, nº 244, julio 2022, mientras su último libro, El sueño de Ulises, escala posiciones entre los ensayos más leídos en nuestro país tras su segunda edición)

—¿Cuándo despierta su interés por el Mediterráneo como escenario histórico?

En 1980, me pidieron que diera la conferencia inaugural de un congreso sobre la navegación en el Mediterráneo. Aquella ponencia ya la titulé El sueño de Ulises: la actividad marítima en la cultura mediterránea como un fenómeno de estructura. Era un nuevo modelo de lectura del Mediterráneo.

—¿En qué se basa ese modelo que usted llama el sueño de Ulises?

El mundo mediterráneo debemos pensarlo tal como Homero lo describe en la Odisea. El poeta presenta el mar como un viaje de regreso a casa cargado de información, vivencias y concepción mejorada de la realidad económica y cultural del Mediterráneo. El legado del Mediterráneo es el sueño de Ulises, una sociedad que armoniza la diversidad.

—¿Significa esto que podemos hablar de una cultura mediterránea, en singular?

En el Mediterráneo hay muchas culturas, religiones y formas de vida diferentes, por tanto, siguiendo el legado ilustrado, deberíamos hablar de mediterráneos, pero yo apuesto por el legado homérico y creo en la armonía de la diversidad y en una identidad mediterránea única.

—¿Cuándo empieza a configurarse esta identidad mediterránea?

En el siglo XII a. C., cuando colapsan los imperios de la última etapa de la Edad del Bronce. Esta crisis afecta a los tres continentes que reúne el Mediterráneo: Europa, Asia y África. En ese momento, a través de un conflicto armado como es la Guerra de Troya, grandes civilizaciones decaen, se crea la primera visión épica del mar y nace la cultura mediterránea, cuando decenas de civilizaciones se integran en este espacio.

—Los romanos llamaron al Mediterráneo, Mare Nostrum. ¿Ha sido el momento de máxima unidad del mar?

Sí. La unidad del Mediterráneo en época romana se produce en dos sentidos. Por un lado, en el ámbito jurídico. El Imperio romano representa la aplicación y expansión de un código legal común en todo el mar. Y, por otra parte, en el ámbito lingüístico. En todo el Imperio romano se habla latín, pero también griego y otras muchas lenguas. La unidad romana es de carácter funcional, afecta a la economía y la transmisión del conocimiento; en este sentido, puede compararse con nuestra globalización. Cuando la estructura política desaparece, el Mare Nostrum también. Tras la caída del Imperio romano, el Mediterráneo vuelve a ser un mar de conflictos, pero siempre con el objetivo de buscar elementos comunes. Por eso, grandes autores post-romanos, como Dante Alighieri, recuperan la figura de Ulises.

En todo el Imperio romano se habla latín, pero también griego y otras muchas lenguas. La unidad romana es de carácter funcional, afecta a la economía y la transmisión del conocimiento; en este sentido, puede compararse con nuestra globalización.

—¿Cuándo aparece el nombre Mediterráneo?

Mediterráneo es un concepto defensivo de la época moderna y significa “mar entre tierras”. Los otomanos, en cambio, le conocían como el mar Blanco.

—Usted escribe que la batalla de Lepanto (1571) es “una forma cruel de concebir la vida” y explica detalles escabrosos. ¿Hemos mitificado del Mediterráneo incluso los conflictos?

Mi descripción de esta batalla es desde el punto de vista de los remeros. Nos gusta mucho la historia heroica y, a veces, nos olvidamos de contar la historia de la gente normal. Este enfrentamiento también nos demuestra que ni las batallas ni las guerras solucionan los problemas estructurales de una civilización. La batalla de Lepanto, por ejemplo, fue innecesaria, porque el conflicto entre el Imperio otomano y los Habsburgo prosiguió tres siglos más.

Ni las batallas ni las guerras solucionan los problemas estructurales de una civilización. La batalla de Lepanto, por ejemplo, fue innecesaria, porque el conflicto entre el Imperio otomano y los Habsburgo prosiguió tres siglos más.

—¿Fue el Romanticismo el culpable de la tipificación de esta cultura?

Un poco antes ya tuvo lugar el Gran Tour de los ilustrados, que supuso un cambio sísmico en la forma de percibir la herencia mediterránea de la cultura europea. Son protagonistas de esta etapa Edward Gibbon, un gran historiador inglés que, a finales del siglo XVIII, llegó a Roma para escribir un libro monumental sobre la herencia de esta ciudad, y el poeta alemán Goethe, que escribió Elegías romanas. Con ellos empezó una mitificación del Mediterráneo, pero, sí, fueron los románticos quienes apostaron por una visión novelesca del pasado. Lord Byron, por ejemplo, analizó a Grecia como si la historia no tuviera importancia, pero los griegos del siglo XIX no eran los griegos de Pericles. El Romanticismo también encontró Oriente en el Mediterráneo, lo que le convirtió en un parque temático.

—Usted también afirma que el capitalismo nació en el Mediterráneo.

Sí, por supuesto. Cuando empezaba a estudiar la Edad Media, los profesores de Historia Económica italianos estaban convencidos de que el capitalismo era un fenómeno económico y social nacido en los siglos XII y XIII en las ciudades de su país. Sin embargo, yo demostré que a finales del siglo XI ya había un personaje catalán, Ricard Guillem, mercader, terrateniente, viajero, noble feudal y hábil político, que había sido pionero, y en buena medida creador, de la expansión del capitalismo. ¿Y esto qué significaba? Esta tesis entraba en conflicto con una idea que en ese momento estaba muy generalizada: la vinculación del nacimiento del capitalismo con la ética protestante, especialmente, de los holandeses del siglo XVII. Esta tesis había sido fomentada por el sociólogo alemán Max Webber, que se equivocó con la cronología y con el sitio.

—¿El Mediterráneo, respecto al norte, historiográficamente se ha menospreciado?

La cultura mediterránea se halló enfrentada con una cultura moderna norte-atlántica y algunos historiadores pensaron que era una civilización acabada y decadente. ¡Y esto ha sido un gran error! Actualmente, con el conocimiento que tenemos del mundo antiguo y de la Edad Media, esta idea no es sostenible. Por ejemplo, el Mediterráneo tuvo un repunte muy importante en el siglo XIX, y esto todavía no se ha valorado lo suficiente. Hoy, negar el modernismo catalán, el cosmopolitismo de Egipto o el mundo de las grandes ciudades sefardíes es insostenible. El último gran tópico, sin fundamento alguno, es ver el Mediterráneo como una civilización del pasado.

El Mediterráneo tuvo un repunte muy importante en el siglo XIX, y esto todavía no se ha valorado lo suficiente. Hoy, negar el modernismo catalán, el cosmopolitismo de Egipto o el mundo de las grandes ciudades sefardíes es insostenible. El último gran tópico, sin fundamento alguno, es ver el Mediterráneo como una civilización del pasado.

—Si el Mediterráneo tiene pasado y tiene presente, ¿cuál es hoy su gran reto?

La cultura del diálogo. Este libro es, precisamente, una propuesta para que en el siglo XXI se apueste de una vez por todas por el diálogo.

—¿Y cuál es su futuro?

El Mediterráneo tendrá un gran papel en el siglo XXI. En este momento, hay dos temas clave que deben resolverse: la inmigración y el equilibrio social. No podemos construir una sociedad en la que las diferencias sociales se acentúen. Las pateras son el claro ejemplo de que el Mediterráneo es un espacio unido norte-sur a través de la desgracia humana, y acabar con esta migración es un reto histórico.

—Después de tres mil años, ¿cuál es el legado de la cultura mediterránea?

La Europa moderna nace del Mediterráneo medieval. También procede de aquí parte del legado europeo en América (las matrices urbanísticas, las formas de vida, las costumbres…). Los mediterráneos tenemos rasgos comunes. Cualquier ciudadano del Mediterráneo, inconscientemente, sabe que el mundo es diverso y, consecuentemente, busca la armonía y el diálogo en la diversidad. Y éste es el legado que hoy podemos aportar al resto del mundo.

Cualquier ciudadano del Mediterráneo, inconscientemente, sabe que el mundo es diverso y, consecuentemente, busca la armonía y el diálogo en la diversidad. Y éste es el legado que hoy podemos aportar al resto del mundo.

Comparte esta publicación

Suscríbete a nuestro boletín

Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia