Por R.Ballester Añón

El libro está encabezado por una cita de Ortega y Gasset, a propósito de Goethe: “La biografía es eso: sistema en que se unifican las contradicciones de una existencia”

El profesor Francisco Fuster ha realizado una documentada biografía de Azorín tomando como referencia la idea de contradicción, tal y como sugiere el subtítulo de su libro: Clásico y moderno.

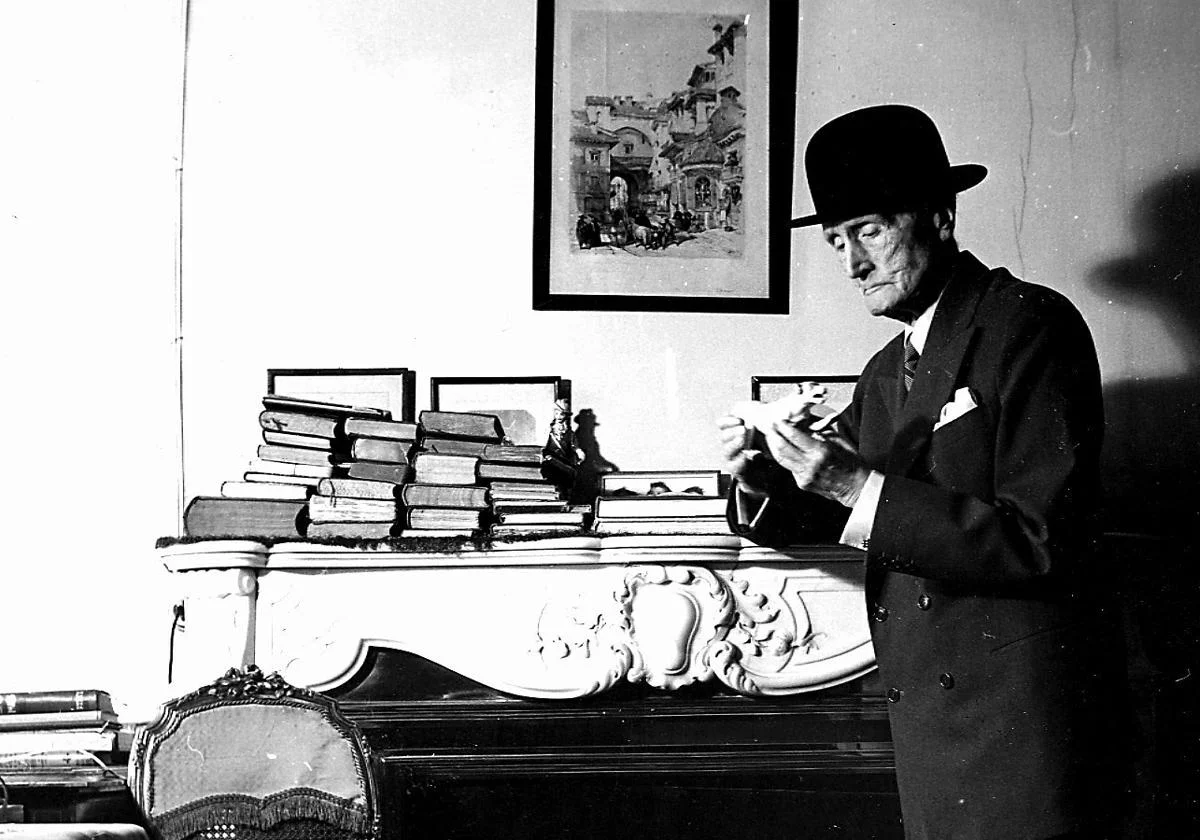

José Augusto Trinidad Martínez Ruiz (Monóvar, 1873 ‑Madrid, 1967), conocido como Azorín, estudió el bachiller en el colegio de los escolapios de Yecla y luego Derecho ‑que no concluyó- en Valencia, Madrid, Salamanca.

En Valencia comienza su actividad como escritor y periodista. Colabora en el Mercantil valenciano de Vicente Blasco Ibañez. Lee textos anarquistas de Bakunin, Kropotkin, Sebastian Faure.

En otoño de 1896 abandona Valencia y se instala en Madrid para dedicarse al periodismo; esto marca un distanciamiento irreversible con su padre.

Vive en una pensión en la calle del Barquillo. Escribe en El Pais, periódico republicano-progresista.

Recibe elogios de Clarín por alguno de sus artículos; para él supone un importante estímulo.

En cambio, el dramaturgo Joaquin Dicenta le amenaza de muerte por una mala critica a una de sus piezas teatrales.

En 1898 descubre dos autores con evidente influjo en su obra: Schopenhauer y Nietzsche. Y más tarde, Gustave Flaubert.

En 1904, adopta el seudónimo de Azorín. Escribe Impresiones parlamentarias en el diario España. Por primera vez, se siente un profesional del periodismo y dispone de una remuneración fija. Como cronista parlamentario renueva el género: observa vestimentas, silencios, pequeños detalles que perfilan el carácter de cada diputado, como nunca se habia hecho antes.

El director de El Imparcial, Ortega y Munilla, para la celebración del 3º centenario de la publicación del Quijote, le propone que escriba La ruta de don Quijote.

En 1908 se casa con Julia Guinda. Realizan el viaje de luna de miel a Burdeos, No tuvieron hijos.

Con su entrada en la política como diputado, Azorín en cierto trata de emular a su admirado Montaigne, alcalde de Burdeos, ejemplo de equilibrio entre la vida contemplativa y la vida activa.

Como orador parlamentario no es ciertamente brillante: habla con voz queda, cortando mucho las oraciones y sin pronunciar las erres. Tartamudea con frecuencia. Los taquígrafos del Congreso tienen dificultades para entenderle.

Durante Julio de 1909 se produce la denomina Semana trágica de Barcelona; hay huelgas generalizadas e insurrección por el malestar de la guerra de Marruecos. Se pronuncian cinco condenas a muerte, entre ellas F. Ferrer Guardia, un pedagogo anarquista. En el ABC, Azorín apoya al ministro La Cierva y al presidente Antonio Maura. En su opinión, el caso Ferrer es la excusa de un sector de la intelectualidad europea para mostrar su vieja hostilidad a un pais víctima de una permanente Leyenda negra.

Eugenio D´Ors interpreta la evolución política de Azorín citando a Goethe: ¿qué es peor desorden o injusticia? Más soportable ésta que aquélla, porque el desorden engendra mil injusticias.

En 1912, publica Lecturas españolas, inicio de una tetralogía de breves ensayos: Clásicos y modernos, Los valores literarios, Al margen de los clásicos. Es una personal visión de autores y obras de la literatura española. Rescata del olvido autores poco conocidos y hace una lectura novedosa de los conocidos.

Comienza a publicar en La Prensa de Buenos Aires que mantendrá hasta 1951 y que le procurará ingresos sólidos y sobre todo estables. A pesar de ser invitado en diversas ocasiones, nunca viajará a Argentina.

Se le nombra Subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes en 1917. Es escrupulosamente puntual para llegar y para salir del Ministerio; pero no habla con nadie, no recibe noticias, no nombra secretaria, no envia cartas de recomendación. …Y nunca utiliza el lujoso automóvil oficial al que tenía derecho.

El cuñado de Baroja, Rafael Caro Reggio, comienza a editar sus Obras completas a partir de 1919.

Tres años más tarde se le nombra primer presidente del Pen Club en España, asociación de escritores profesionales.

En 1924 ingresa en la Real Academia Española.

Durante los años veinte y treinta hay una ruptura de su estilo. Comienza a escribir teatro influenciado por el surrealismo. Un teatro de vanguardia con escaso éxito y pocas representaciones.

También compone novelas experimentales como Felix Vargas o Superrealismo.

Por esta época le confiesa a Gabriel Miró que le repugna su exposición pública pero no tiene más remedio que hacer vida social, la cual exige ser amable con lectores y admiradores.

Cuando se proclama la 2º República, a la que apoya, afirma que su viabilidad debe sustentarse sobre el socialismo y de la clase obrera emergente…La burguesía española, asegura, nunca será republicana. Al cabo de año y medio, cambia radicalmente de opinión.

Cuando se inicia la Guerra Civil tiene la sospecha fundada de que ambos bandos van a perseguirle (los sublevados por su eventual defensa de la República; los republicanos radicales por su apoyo a Juan March cuando estaba en la cárcel)

En octubre de 1936, con un grupo de escritores y periodistas, toma un tren en dirección a Valencia, y de ahí a Barcelona, para dirigirse a Paris. Disfraza la huida como un viaje de trabajo en cuanto miembro destacado del Pen Club.

En la frontera le detiene un grupo de milicianos de la FAI, quienes registran sus maletas y encuentran viejas cartas de Blasco Ibáñez dirigidas a él; de inmediato le dan a esas misivas la naturaleza de pasaporte y le piden disculpas.

Se instala en Paris con su mujer en el hotel Buckingham, de la rue Mathurins. Permanecerán en esta ciudad hasta el final de la Guerra Civil.

¿Qué hace en París? Paseos solitarios por las mañanas; por la madrugada escribe artículos en la cama.

Sus lugares de peregrinación son los buquinistas junto al Sena, donde se venden libros viejos españoles, o la iglesia de San Juan el Pobre. También acostumbra a permanecer horas y horas sentado en un banco del metro viendo pasar a la gente.

Aunque refinado conocedor de la literatura francesa es incapaz de hablar francés.

Terminada la Guerra Civil, el 25 de agosto va al servicio de fronteras donde le dan un salvoconducto que le permite entrar por Irún y pasando por Burgos llegar a Madrid.

Entra en contacto con el grupo de la revista Escorial: Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, Pedro Laín…

Durante buena parte de su vida padece una grave enfermedad crónica de tipo digestivo, una inflamación de colón que le obliga a tratarse con purgas diarias, que seguramente influye en su carácter introvertido y en su deseo de aislamiento del mundo.

Su comida favorita era la alboronía, plato de origen árabe, muy consumido en Cuaresma, precursor del pisto manchego, elaborado con berenjena, tomate, pimiento y calabaza.

En 1950 descubre el cinematógrafo. Va todas las tardes a modestas salas reestreno y programa doble. El cine es entonces un entretenimiento de mal gusto para la intelectualidad y clases cultas.

Políticamente, Azorín es de una escandalosa mutabilidad. Es anarquista radical, monárquico conservador, defensor de la República, apoyo a los socialistas, simpatizante con el movimiento falangista, escéptico discreto…

Lo cierto es que ha habido dos silenciosas revoluciones en la literatura española: una en poesía en el siglo XIX, otra en prosa en el siglo XX: Bécquer y Azorín.

Título: Azorín. Clásico y moderno (377 páginas)

Autor: Francisco Fuster

Editorial: Alianza

Comparte esta publicación

Suscríbete a nuestro boletín

Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia